인터넷에서 흔히 볼 수 있는 개신교 비판들의 유형을 꼽아 본다면 그 첫 번째는 정치적 함의가 담겨져 있는 기독교 비판이다. 이는 종교 지도자 또는 사제로서의 순수한 현실 참여가 아니라 일부 개신교 그룹의, 이익집단으로서 또는 이익 실현을 위한 정치세력으로서의, 현실 참여가 불러 일으킨 자연스러운 반작용이지만 정교일치의 신성교국을 꿈꾸는 일부 미치광이들을 비판하기 위해 개신교를 싸잡아 과도하게 비난하는 것은 온당치 않다.

두 번째는 후기 자본주의 사회의 보편적 문제를 개신교만의 문제로 부각시키는 비판이다. 즉 목사를 중심으로 한 일종의 비즈니스 모델로 교회를 바라보는 시각이며 이는 곧 소비를 최고의 미덕으로 여기고 물신을 광적으로 숭배하는 세태에 대한 지적이기도 하다. 하지만 정확히 말하자면 이는 결코 개신교만의 문제가 아니고 전 사회에 만연한 우리네 풍조에 교회도 당연히(?) 한 몫 하는 것일 뿐이다.

세 번째는 종교가 인류의 위대한 문화 유산이자 중요한 사회 제도라는 측면을 도외시한 채 지엽적 오류와 논리적 자기 완결성 여부만을 따져 하는 비판이다. 종교는 신화와 함께 여전히 인간의 상상력을 자극하고 영감을 불러 일으키는 정신적 원천이자 문화적 보고이다. 성서에 등장하는 야훼의 인격성을 거론하며 말도 안된다며 트집잡는 것은 단군신화에서 어떻게 곰이 사람이 될 수 있느냐고 묻는 거나 사실상 별반 차이가 없다. 기적을 믿거나 말거나 그것은 개인의 신앙의 자유에 속하는 부분이라는 점을 잊어선 안된다.

네 번째 유형은 일부 개신교의 유별난 배타성(이단이나 비신도 및 타종교에 대한)을 꼬집는 비판이다. 이 유형의 많은 비판들은 대부분 불쾌한 개인적인 경험(불신지옥-예수천국 구호나 불상 목자르기 등)에 그 근거를 두고 개신교의 공격적 전도에 대해 분노한다. 타종교에 대한 방해 및 저주는 말할 것도 없이 범죄행위나 다름없고 공공장소에서 협박처럼 이뤄지는 전도 또한 지양되어야 할 행위임에 의심의 여지가 없다.

다섯 번째 유형은 개신교 내부의 부정과 비리에 대한 고발이다. 깊고도 광범위한 성차별 문제나 소돔과 고모라를 뺨치는 목사들의 육체적, 물질적 타락과 그들이 저지르는 기타 범죄 행위의 심각성을 꼬집는 비판이다. 다만 다른 여러 비판 유형들 중에서 가장 치명적인 만큼 이에 대해서는 충분한 근거가 뒷받침 되어야 한다.

나는 사실상 무신론자지만 개신교 자체를 유해한 것으로 여기지는 않는다. 앞서 말했듯이 신화와 종교는 인류 문명과 인간 내면의 한 축을 이루는 것이라 예외적인 경우를 제외하고 보통 사람이라면 개신교가 아니라도 유사한 다른 어떤 것에든 관심과 열정을 쏟기 마련이고 특별히 우리나라 개신교가 유별나다고 해서 기독교 본래의 정신에 충실해 공동체의 유지와 발전에 이바지한다면 굳이 나쁘게 생각할 필요는 없다는 뜻이다. 이는 무신론이나 기타 다른 어떤 무언가가 현재의 지배적인 종교들을 대신할 만한 큰 변혁이 일어나기까지는 아직도 훨씬 더 많은 에너지가 아주 오랜 시간 동안 축적되어야 한다는 것을 의미하기도 하고 개신교를 포함한 기독교나 불교, 이슬람교 등 각종 종교의 교리가 보다 보편적으로 받아들여지고 또 보다 정교해질수록 그 자체로 의미있는 진보라고 생각한다는 말이기도 하다. 하지만 특정 종교의 교조주의로 인해 신앙의 자유나 사상의 자유가 억압받는 상황은 상상하기도 싫다는 사실 만큼은 명백하다.

1. 천동설이 절대 진리였던 시절을 생각해 보라, 언제까지 교회가 진화론을 부정할 수 있을 것이라고 생각하는가?

2. 가령 사이언톨로지의 교리가 기독교보다 훨씬 더 논리적, 도덕적이고 또 언행이 비모순적일 때 기독교보다는 사이언톨로지교를 권장할 것인가?

3. 개신교의 근본 정신이라면 청교도 정신이 으뜸일 테지만 우리나라에서 청교도 정신을 찾아보기 힘든 까닭은 무엇인가?

'文化' 카테고리의 다른 글

| IDsolution Test - 바넘 효과 (2) | 2009.03.10 |

|---|---|

| 흥미로운 담론 (0) | 2009.03.03 |

| Annus Mirabilis, Annus Horribilis (0) | 2009.02.26 |

| 그날이 도래한 듯이 살라 (2) | 2009.01.15 |

| 네이버 뉴스 댓글 폐지 환영한다 (8) | 2009.01.03 |

2. 우리나라에서 사용된 'Annus Mirabilis'는 소설가이자 대표적 영어공용어화론자로서 보수 논객인 복거일이 2007년 대선을 앞두고 한나라당 후보의 당선을 바라는 간절한 마음으로 뉴라이트 기관지인 '시대정신'에 기고한 같은 제목(부제 - 기적의 해)의 콩트가 있다. 이 짧은 소설에서 '기적의 해(Annus Mirabilis)'라는 표현은 여당 후보의 당선을 돕기 위해 선거에 간접적으로 개입한 노무현 대통령이 장밋빛 포퓰리즘으로 국민을 기만하기 위해 내세운 구호로 사용됐다는 설정임과 동시에 이명박 후보의 당선으로 기적의 해를 만들어 내야 한다는 작가의 염원 또한 중의적으로 담겨 있다. 얼마 전 문화평론가인 정윤수가 지나가는 길에 복거일의 글재주를 얼핏 언급한 글을 본 기억이 나는데 복거일의 소설이라고는 십수 년 전에 몇 권 읽어 본 기억 밖에 없는 나로서는 소설가 복거일에 대해서 왈가왈부하기 어렵다지만 솔직히 이런 따위의 글이나 여러 매체를 통해 단편적으로 읽히는 그의 발언 등을 접하다 보면 정말 딱한 수준의 폐쇄적인 안목으로 세상을 바라보는 게 아닌가 하는 의심이 든다. 설령 글재주가 뛰어나면 뭐할 것인가, 늙으면 글이란 결국 사고를 담는 그릇에 불과할진대.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 흥미로운 담론 (0) | 2009.03.03 |

|---|---|

| 개신교 비판의 유형 (4) | 2009.03.02 |

| 그날이 도래한 듯이 살라 (2) | 2009.01.15 |

| 네이버 뉴스 댓글 폐지 환영한다 (8) | 2009.01.03 |

| 지구가 멈추는 날 (0) | 2008.12.28 |

The modern hero, the modern individual who dares to heed the call and seek the mansion of that presence with whom it is our whole destiny to be atoned [reconciled] cannot, indeed, must not, wait for his community to cast off its slough of pride, fear, rationalized avarice, and sanctified misunderstanding. 'Live,' Nietzsche says, 'as though the day were here.' It is not society that is to guide and save the creative hero, but precisely the reverse. And so every one of us shares the supreme ordeal - carries the cross of the redeemer - not in the bright moments of his tribe's great victories, but in the silences of his personal despair." (p.391)

- Quoted from "The Hero with a thousand faces (by Joseph Campbell)"

감히 소명에 응하여, 우리의 운명을 화해시켜야 하는 존재의 거처를 찾아내는 현대적 인간인 현대의 영웅은 자기가 속한 사회가 자만심과 공포와 자기 합리화된 탐욕과, 신성의 이름으로 용서되는 오해의 허물을 스스로 벗어던지기를 기다릴 수도 없고, 기다려서도 안 된다. 니체는 '그날이 도래한 듯이 살라'고 하고 있다. 창조적인 영웅을 이끌고 구원하여야 하는 것은 사회가 아니다. 아니 사회를 지키고 구원하여야 할 사람이 바로 창조적 영웅이다. 그리하여 우리 각자는 그 영웅의 족속이 대승을 거두는 그 빛나는 순간이 아니라, 그가 개인적으로 절망을 느끼고 침묵을 지킬 때 그가 겪는 모진 시련(구세주의 십자가를 지는 일)을 나누어 부담하는 것이다.

- 조셉 캠벨, "천의 얼굴을 가진 영웅(민음사, 이윤기 역)" 중에서

조셉 캠벨의 글에는 마치 일 만 년 인류 역사의 지혜가 담겨 있는 듯 시공을 초월한 혜안과 번뜩이는 통찰이 넘쳐 흐른다. 인류를 지탱하고 이끌어온 정신적 원동력이 무엇이었고 또 무엇이어야 하는가에 대해 끊임없이 고민한 그이기에 어찌 보면 그것은 당연한 일이다.

A prophet can not be a hero. He just pointed out we are in the slough of 'rationalized avarice', which inspired unconscious sympathy among people and resulted in the syndrome. But he didn't know about the '(swelled) pride, (unglued) fear, and sanctified fascism' of the powerful.

According to his posts, he's confessed he was frustrated and forced to choose the way he walked along. I believe those who play the figures of greed are usually the people who have undergone harsh frustrations that have not been shared by others.

- about Minerva, the person who is in the middle of ridiculous Korean drama.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 개신교 비판의 유형 (4) | 2009.03.02 |

|---|---|

| Annus Mirabilis, Annus Horribilis (0) | 2009.02.26 |

| 네이버 뉴스 댓글 폐지 환영한다 (8) | 2009.01.03 |

| 지구가 멈추는 날 (0) | 2008.12.28 |

| 당신이 감동할 때는 언제인가? (0) | 2008.11.04 |

인터넷 여론을 이슈별로 즉각적으로 반영하는 공론의 장이라기보다는 특정 기사에 매달려 공감수를 조작하고 비방과 명예훼손을 일삼으며 사회 분열과 편견을 조장하는 알바와 악플러들이 판치는 토사물 퇴적장 같던 네이버 뉴스 댓글란이 없어졌다고 한다. 아닌 게 아니라 직접 방문해 보니 모든 뉴스 기사는 링크 처리되어 있어서 예전과 같은 통합된 네이버 댓글란을 찾아볼 수 없다.

언론사 홈페이지 직접 링크를 통한 포탈의 댓글란 폐지는 뉴스 댓글을 통한 명예훼손이나 잘못된 보도 등으로 인한 피해에 대한 책임 소재를 명확히 하려는 의도가 있고 또 기존의 신문, 방송 등을 넘어선 신종 미디어 권력으로 등장한 포탈을 견제하고 일사불란한 불시의 인터넷 여론 조성을 막기 위한 사전포석의 일환으로 정보통신망법을 개정하려는 일부 정치권의 움직임과도 맞물려 있다.

그리고 당장은 현실 여론과 인터넷 여론 사이의 온도차가 심하지만 세월이 흐를수록 그 온도차는 줄어들고 인터넷의 파급력은 더욱 강해질 것으로 예상되기 때문에 댓글의 공감 조작 등 유치한 심리전 수준에 머무르고 있던 인터넷에서의 정치권 대리전 판도는 이번 댓글 폐지를 계기로 장차 더욱 정교하고 세련되게 조작된 정보와 암시를 통해 규정될 것으로 생각된다. 일부 아고리언들은 네이버의 뉴스 댓글이 폐지된 탓에 네이버에서 판치던 노노데모와 같은 악성 정치 댓글 세력들이 대거 다음으로 유입되지 않을까 하는 우려도 갖고 있는 듯 하지만 다음 댓글란도 머지 않아 네이버처럼 링크로 대체하는 수순을 밟게 될 것으로 보이기 때문에 이는 쓸데없는 기우일 것이다.

통합된 뉴스 댓글이 사라졌다고 해서 기사를 링크시킨 각 언론사의 홈페이지 댓글란이 활성화될 것 같지는 않다. 각 언론사 댓글란에는 언론사 별로 비슷한 성향을 가진 네티즌들끼리 모이는 편이고 또 자신이 소수라고 인식할수록 소극적이 되는 경향이 있어 댓글에 대한 댓글을 통한 반론, 재반론을 통해 첨예한 대립각을 세우는 것 자체가 쉽지 않기 때문이다. 예를 들어 조선일보 댓글란에서 극우세력의 입맞에 딱 맞는 특정 정치인을 비판하려는 시도를 한다면 여기저기 쏟아지는 비난의 십자포화를 맞고 고꾸라지기 십상이다. 또 댓글을 남기기 위해서는 해당 언론사의 회원으로 일일이 가입해서 다시 로그인을 해야하는 불편함을 감수해야 한다는 점도 그동안 포탈에서 만개(?)했던 댓글 문화가 어떤 식으로든 위축될 수 밖에 없을 것으로 보이는 이유이다.

뉴스 댓글을 주로 이용하는 젊은 세대들에게 증오와 정치혐오를 유발시켜 섬세한 이들에게는 실망과 낙담으로 인한 무관심을 유도하고 단순한 이들에게는 극도의 공격성을 끄집어내 정치판의 축소판이나 다름없는 진흙탕 싸움을 벌이도록 만드는 식으로 젊은이들을 사상적으로 무장해제 시키고자 하는 일부 세력의 조직적인 개입이 있다는 심증만으로 포탈, 특히 네이버의 댓글 문화를 들여다 보는 것은 엄연히 무리겠지만 2002년도 하반기를 기점으로 포탈의 뉴스 댓글을 통한 민심 읽기 또한 어느 정도 포기하게 된 것은 사실이다.

권력을 잡지 않았을 때는 각종 우호적 매체와 사설 집단을 통한 흔들기와 물흐리기를 통해, 권력을 잡은 이후에는 제도적 장치를 통해, 여론의 독과점 내지는 여론조작이나 통제에 대한 노골적인 야욕을 드러내는 일부 세력 탓에 민주주의가 극도로 위협되고 있다는 불안과 우려가 가시지 않고 있고 또 이번 댓글 폐지가 사이버 모욕죄 등과 함께 포탈의 파급력을 줄이고 인터넷을 통제하려는 의도가 일정 부분 반영된 일련의 과정이라는 생각도 있지만 네이버 등 포탈의 댓글 폐지에 대해서는 일단 환영한다는 입장이다.

즉흥적인 재치와 순발력을 뽐내는 촌철살인의 댓글들을 즐기는 재미도 있었지만 앞서 밝혔듯이 증오와 혐오, 편견과 광기를 부추기는 댓글들에 상처받았던 측면도 있고 또 그동안 댓글을 즐겼던 많은 네티즌들이 앞으로는 댓글 쓸 여력에 힘을 조금 더 보태 차라리 블로그 포스트를 하나 더 써 주길 기대하는 마음(순진한 기대라고 생각하지만)이 더 크기 때문이다.

--------------------

정정합니다.

확인해 보니 네이버 뉴스 댓글이 완전히 폐지된 것은 아니고 네이버 뉴스 홈을 클릭하면 여전히 예전과 같은 댓글 서비스를 이용할 수 있다고 합니다. 메인 화면의 뉴스캐스트 기사만 링크처리됐다고 하는군요. 또 메인 화면의 기사 중에서도 사진과 함께 소개된 기사는 네이버 뉴스 홈의 기사이기 때문에 댓글이 활발하게 달리는 편이라고 합니다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| Annus Mirabilis, Annus Horribilis (0) | 2009.02.26 |

|---|---|

| 그날이 도래한 듯이 살라 (2) | 2009.01.15 |

| 지구가 멈추는 날 (0) | 2008.12.28 |

| 당신이 감동할 때는 언제인가? (0) | 2008.11.04 |

| '100% 우파 블로거 소녀를 만나는 일에 관하여'를 읽고 (2) | 2008.10.25 |

SF 영화를 볼 때면 습관처럼 눈여겨 보는 점이 있다. 그것은 바로 논리적 일관성이다. 굳이 SF 영화가 아니고 다른 장르의 영화라고 할지라도 작품의 전체적인 통일성을 유지하는 데 있어 중요한 것이 바로 논리적 일관성일 테지만 유독 SF 영화에서는 논리적 비약 또는 전제와 결론의 불일치가 뻔뻔스레 자행되는 경우가 흔한 것 같다. 과학적 상식이 다른 분야의 상식보다 대중과 조금 더 많이 유리된 점을 십분 활용하겠다는 것인지 아니면 그런 게 바로 SF라는 장르가 누릴 수 있는 일종의 특권이라고 생각하는 것인지 알 수는 없지만 분명한 것은 독자나 관객의 눈높이가 점점 높아지고 있다는 사실이다.

며칠 전 봤던 '지구가 멈추는 날'은 인간이 상상하기 힘들 정도로 발달한 외계의 초문명이 전제되어 있다. 예컨대 광속의 1/10에 육박하는 엄청난 속력으로 항성간 우주 여행을 쉽게 할 수 있고, 생명을 복제하거나 창조해서 어떤 기억이나 정체성까지 프로그래밍할 수 있고, 무지막지하게 강력한 로봇(?)을 만들어 마음대로 부릴 수 있는 등 인류의 최고 지성들을 모아 놔도 그들의 수준에 비하면 원숭이나 다름없을 정도로 뛰어난 문명이 가정되어 있는 것이다. 그런데 이 외계인들이 인간의 문명이 낳은 폐해와 부작용으로부터 지구를 지키기 위해 고작 생각해낸 방법이라는 게 우스꽝스럽게도 인간을 멸종시켜야 한다는 것이다.

원작을 본 적은 없지만 이 영화가 1940년에 발표된 원작(Farewell to the Master)과 다를 것으로 생각되는 부분은 첫째, 원작에서는 외계인이었을 클라투(키아누 리브스)가 이 영화에서는 외계인 본인이 아니라는 점이다. 엄밀히 말해 클라투는 어떤 등산객의 손등에서 떼어낸 DNA를 통해 복제한 클론 또는 안드로이드에 가깝고 그의 행동이나 사고는 프로그래밍된 것이라고 보는 게 타당하다. 물론 다른 종의 개체를 자유자재로 숙주로 이용하며 영생하는 일종의 기생수와 같은 외계인을 상상할 수도 있지만 오컴의 면도날을 생각한다면 그렇다는 얘기다.

둘째, 인류와 인간이 만들어낸 인공물(artifact)들을 깨끗이 청소하기 위해 클라투와 동행한 고트(Gort, 신을 뜻하는 독일어 Gott에서 따왔을 것으로 짐작되는 이름이다)가 나노 로봇이라는 설정도 원작과는 다를 것이다. 왜냐하면 원작이 발표된 당시에는 나노 로봇이라는 개념 자체가 없었을 테니 말이다. 참고로 이 영화에서 가장 어설프게 느껴졌던 대목이 바로 클라투와 동행한 이 정체 불명의 존재에 대해 한 병사가 고트라는 이름을 가진 나노 로봇이라고 설명하는 부분이다. 마치 3인칭 관찰자 시점에서 일순간 전지적 작가 시점의 등장 인물이 나와서 얘기하는 듯한 느낌이 들 수도 있고 대체 누가 어떻게 그 사실을 알게 됐는지 즉각 의문이 떠올라 매우 거북한 기분이 될 수도 있다.

셋째, 이 영화의 주제이자 클라투가 변심하게 되는 결정적인 계기라고 할 수 있는 생물학적 이타주의도 원작을 각색한 작가나 감독에 의해 현대적 색깔을 덧칠할 수 있는 적절한 포장물로 선택되었을 것이다. 아마도 원작에서는 사랑이나 평화 등으로 표현됐을 게 뻔한 말을 그저 이타주의라는 용어로 대체해 현대적 느낌을 주려고 한 것으로 보인다.

그 외에 우주미생물학, 영화 중간에 잠깐 등장하는 무인항공기(UAV) 프레데터, 고트의 EMP(전자제품을 일시적으로 마비시키는 파장), 죽은 사람까지도 살려내는 연고 타입의 인스턴트 줄기세포 엑기스(!) 등도 현대인들에게 익숙한 과학기술이나 그 산물을 동원한 부분인 만큼 1940년대 수준의 상상력을 바탕으로 묘사됐을 원작과는 다를 것이다.

사실 이 지루하기 짝이 없는 영화에 낙제점을 주기에 앞서 이 영화에서 엿볼 수 있는 문명에 대한 불신론과 그에 상반된 낙관주의의 어설픈 타협을 다시 바라볼 필요가 있다. 마치 공장에 불을 지르고 더러운 땅을 청소하고 말살함으로써 다시 잔디가 자라는 토양을 가꾸고 먼지투성이의 시멘트 세계에서 다시 초원과 들판, 개울과 늪지를 만들라는 식의 반문명주의는 아인슈타인의 상대성이론으로 인한 기존의 사상적 기반의 붕괴와 함께 벨 에포크(Belle Epoque)가 막을 내리면서 세계 제1차 대전이라는 전대미문의 참화를 겪은 후 대두됐던 전 인류적 반성과 성찰에 그 뿌리를 두고 있다. 그러나 그런 반문명주의는 기존의 것을 부정하는 안티테제의 수준에 그치고 새로운 질서를 부여할 만한 굳건한 기반과 동력을 갖추지 못했기에 필연적으로 혼란과 함께 반동의 물결을 불러올 수 밖에 없었다. 사상적으로는 군국주의나 반유태주의 같은 혼란스러운 반동의 파고가 요동쳤고 현실적으로는 대공황이 가까스로 진정됐지만 그 부작용으로 다시 세계 대전의 전운이 감돌기 시작하던 시기에 발표된 원작의 시대적 배경을 감안한다면 그런 어설픈 타협도 충분히 그럴 수 있다고 이해할 수 있다. 비유하자면 자신의 고발 내용에 대해 마음속에 회의를 품은 고발자의 치열하지 못함에 대한 변명 정도로 치부할 수 있다는 얘기다.

이 영화의 가장 큰 문제점은 앞서 말했듯이 원작이 쓰여질 당시에나 이해됐을 법한 어정쩡한 태도를 21세기 고도산업사회를 살고 있는 관객에게도 고스란히 유지했다는 점이다. 물론 일방적인 불신론이나 낙관주의 모두 그 경도의 정도와 상관없이 신앙의 성격을 가지고 있다. 현대의 지성들에게 있어 진리는, 신앙을 버리고 건강한 갈등과 대립의 긴장관계를 유지한 채 불확실성의 세계를 공존, 공생, 공행할 때 얼마나 많은 공포와 불안 또 그로 인한 혼란을 경감시킬 수 있는가에 관한 문제가 되었지만 대중을 대상으로 한 상업영화에서는 그들이 원하는 것을 제공해야 함이 당연하다. 인류 역사상 가장 풍요로운 물질 문명의 혜택 속에 살고 있으면서도 유태인, 공산주의자를 악의 축으로 몰아갔던 시대와 별로 다를 바 없는 수준의 정신 세계에 머무르고 있는 현대인들에게 의지할 수 있는 신앙이 없거나 뭔가에 의지해야 한다는 사실을 순간적으로나마 망각할 수 있게 하는 즉물적인 자극이 부족한 것은 해당 분야의 어떤 기술적인 측면을 떠나서 악덕으로 규정지을 수 밖에 없다. 사실 진리 따위의 거창한 얘기는 꺼낼 필요도 없었지만 단순하게 말해 낭비는 악덕이라고 생각하면 쉬운 일이다.

키아누 리브스라는 멋진 배우의 필모그라피에 왠지 오점으로 남을 것만 같은, 감동도 자극도 철학도 빈곤한 이 낭비 덩어리를 과연 추천하고 싶은 사람이 있을까.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 그날이 도래한 듯이 살라 (2) | 2009.01.15 |

|---|---|

| 네이버 뉴스 댓글 폐지 환영한다 (8) | 2009.01.03 |

| 당신이 감동할 때는 언제인가? (0) | 2008.11.04 |

| '100% 우파 블로거 소녀를 만나는 일에 관하여'를 읽고 (2) | 2008.10.25 |

| 초보 블로거의 맞춤형 RSS 위젯 설치법 (0) | 2008.10.16 |

나를 눈물짓게 하는 첫 번째 덕목은 단연 희생과 헌신이다. 자식에 대한 부모의 희생과 헌신, 민족과 국가에 대한 개인의 희생과 헌신, 자기가 믿는 신념이나 종교에 대한 희생과 헌신, 자기가 아끼고 사랑하는 사람이나 친구에 대한 희생과 헌신 등을 접하고 그것이 진심이라고 느껴질 때 나는 코끝이 찡해옴을 느낀다. 비록 그런 행동들의 대부분은 일시적인 충동이나 변덕, 뿌리깊은 착각이나 망상, 문화적 유전요소에 대한 반복적 학습이나 세뇌에 기인한다는 평소의 생각에도 불구하고 이기심이라는 운명적 굴레를 벗어난 듯한 모습을 볼 때면 마치 마약에 취한 듯 감정이 북받쳐 오르며 마음이 고양되는 것이다.

희생과 헌신 이외에 대가 없는 자선이나 관용도 인간의 이타적 행태의 하나지만 유독 희생과 헌신에만 내 교감신경계가 쉽게 반응하는 사실 역시 일종의 학습에 의한 결과일 테고 그런 감정이 발생하는 기제의 과학적 구조도 매우 분명해 보인다. 때로는 인간이 보여주는 다양한 이타주의 행태를 생물학적 종의 영속을 위한 유전자 단위의 이기주의와 그에 맞춰 진화적으로 안정된 생존 전략의 발로로 보는 관점이 감정적 몰입에 방해가 되기는 하지만 인간의 무한한 상상력을 위해 남겨둔 가능성의 영역을 통해 그 차갑고 황량한 메시지는 극복될 수 있다고 믿는다.

나를 감동케 하는 두 번째 덕목은 존중과 배려이다. 낯선 이에 대한 토박이의 존중과 배려, 상대적 약자에 대한 강자의 존중과 배려, 소수에 대한 다수의 존중과 배려를 볼 때면 가슴 한 편이 훈훈해짐을 느낀다. 이 또한 희생이나 헌신과 마찬가지로 의례적이거나 가식적인 행동이 아니라 마음속에서 우러난 진심을 통해 전해져야 함은 물론이다. 특히 이 존중과 배려를 통해 내가 감동을 느낄 때는 평화로운 평소의 상황이 아닌 힘들고 어렵거나 위급한 상황일 경우가 많은데 그런 때가 바로 학습된 당위를 막연히 따르기 보다는 그 당위를 이해하기 위해 필요한 인간과 삶에 대한 근본적인 성찰과 태도를 엿볼 수 있는 가장 좋은 기회라고 생각하기 때문이다.

내게 있어 동정이나 연민에 기인한 존중과 배려는 비록 진심이라고 하더라도 그다지 감동적이지 않다. 주어진 운명과 환경의 차이에서 눈을 돌려 동등한 한 명의 인간 대 인간으로서 서로를 인정할 때에야만 비로소 진정한 의미의 존중이라고 할 수 있다. 일시적인 감상적 충동은 냉정한 외부의 현실이 자신의 앞길을 가로막을 때 후횟거리를 하나 더 보태는 것에 불과하며 독버섯처럼 사람들 마음속에 자리잡은 편견에 꿋꿋이 맞서는 모습 또한 기대할 수 없는 것이다. 이런 존중과 배려를 행하는 사람을 볼 때는 마치 나쁜 사람은 아니지만 상을 타기에는 부적격한 사람이 상을 받는 걸 지켜보는 것과 마찬가지의 심정이 된다.

세 번째 나를 감동케 하는 덕목은 유머다. 그것도 그냥 보통의 유머나 재치가 번뜩이는 냉소적인 유머가 아니라 극도의 슬픔이나 분노를 승화시키는 유머다. 유머의 진정한 원천은 기쁨이 아니라 슬픔이고 그래서 천국에는 유머가 없을 것이라고 누군가 말하기도 했지만 악몽 속을 살아가는 이들에게 꿈과 희망을 버리지 않도록 하는 유머만큼 인생의 비애를 절실히 느끼게 하는 게 없다. 하지만 그 유머의 배경에 대해 분노하면 분노할수록, 그 유머의 배경이 슬프면 슬플수록 운명을 거스르려는 인간의 의지는 더욱 또렷해지고 나는 더욱 감동에 휩싸인다.

네 번째 나를 감동케 하는 것은 바로 뜨거운 열정이다. 무언가에 미련스러울만치 혼신의 힘을 다해 매달리는 것을 보면 감동받지 않을 수 없다. 물론 감동을 줄 만큼 열정적이려면 편견이나 광기에 사로 잡힌 상태와 구분하기 힘들 수도 있다. 그렇지만 그의 열정으로 인해 누군가 피해를 입는 게 아니라면 무아지경의 상태에 이르도록 자신이 진정으로 좋아하는 것에 열중하는 모습은 충분히 아름답다.

다섯 번째 덕목은 소위 말하는 미적 감동, 즉 아름다움이다. 사실 앞서 말한 네 가지 모두가 인간의 내면이 보여줄 수 있는 아름다움의 극치라고 생각한다. 인간의 내면을 매개하지 않은 아름다움이란 그저 미추에 대한 역사적, 문화적 편견일 뿐이다. 인간의 감동은 오로지 인간을 통해서만 느낄 수 있다. 가령 위대한 자연의 신비를 통해 느끼는 감동은 스스로의 한계와 왜소함을 자각함으로써 새삼스레 느끼는 겸허함일 뿐이지 여기서 말하는 감동은 아니다. 또 제 아무리 뛰어난 기교를 통해 만들어진 예술작품이라 하더라도 작품에 투영된 작가의 정신을 느낄 수 없다면 감동을 줄 수 없는 한낱 인공물에 불과할 것이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 네이버 뉴스 댓글 폐지 환영한다 (8) | 2009.01.03 |

|---|---|

| 지구가 멈추는 날 (0) | 2008.12.28 |

| '100% 우파 블로거 소녀를 만나는 일에 관하여'를 읽고 (2) | 2008.10.25 |

| 초보 블로거의 맞춤형 RSS 위젯 설치법 (0) | 2008.10.16 |

| 자살에 대한 간단한 통계적 사실들 (1) | 2008.10.08 |

우선 좌파냐 우파냐에 관해서 개인적으로는 이렇게 따져서 피아를 구분하는 것 자체(이 부분은 나중에 기회가 있으면 또 쓰지요)가 문제의 출발이라고 생각합니다. 아무튼 일단 좌/우의 피아를 구분함으로서 경쟁 대상이냐 협력 대상이냐를 규정짓고 자신의 행위에 대한 전략을 선택한다고 가정하면 통상 자신이 좌파인데 대화의 상대방이 우파이면 비협조전략을 우선시하게 되고 반대로 대화의 상대방이 같은 좌파라면 협조전략을 우선시하게 될 겁니다. 또 상대방이 순수한 중도파라면 무관심전략을 채택하겠지만 많은 경우 중도파에서도 중도좌파인지 중도우파인지 또 따지려고 들 겁니다.

이런 전략 선택은 기본적으로 상대방에 대한 불신에 근거하고 있는 '용의자의 딜레마'라고 불리는 게임이론의 고전적 사례 중의 한 가지로서 경쟁 상대에게 비협조전략을 우선시하게 된다는 주장은 다음과 같은 논리에 근거하고 있습니다.

| 협조 | 비협조 | |

| 협조 | 전체 효용 극대화 (8,8) | 한쪽만 극대화(1,10) |

| 비협조 | 한쪽만 극대화(10,1) | 양쪽 모두 극대화는 아니지만 한쪽 만 극대화일 경우보다는 높음(4,4) |

이 게임(여기서는 온라인에서 만난 좌파와 우파간의 대화 또는 토론이라는 게임)이 n번에 걸쳐 반복된다고 할 때, n번째의 게임 즉 맨 마지막 게임에서는 이 게임이 끝난 뒤에 더 이상 게임이 없을 것이기 때문에 한쪽이 비협조전략을 택해도 상대방은 보복할 수 있는 기회가 없습니다. 따라서 양쪽은 비협조전략을 선택하는 게 더 낫다는 판단에 이르게 되고 그렇다면 (n-1 )번째 게임에서도 역시 협조전략을 선택할 아무런 이유도 없게 됩니다. 결국 이런 논리대로라면 첫번째 게임에서도 양쪽 모두 비협조적 전략을 선택할 것이라는 결론에 이르게 되지요.

다만 이 딜레마는 상호 의사전달이 불가능하다는 전제가 있는 반면 현실에서는 얼마든지 상대방에 대한 의사표현이 가능하기 때문에 상대방이 경쟁상대라는 판단이 서면 우리는 상대방의 의사를 묻거나 상대방의 행위를 근거로 상대방의 전략을 미리 예측하려고 할 겁니다. 즉 상대방이 협조전략을 취하겠다는 의사가 분명하면 전체 효용을 극대화시킬 수 있는 협조전략을 취할 수 있는 거지요. 그런데 협조전략을 취하겠다는 의사가 분명함에도 상대방이 비협조전략을 취하는 경우가 있습니다. 자그니님의 탄식과 관련이 있는 부분이죠. 함께 열린사고로 생산적 대화나 토론을 하자는 합의가 이루어질 때 서로의 효용이 극대화됨이 분명한데도 그렇게 되지 않는 경우는 보복적 행위로서 비협조전략을 선택하는 경우입니다.

'용의자의 딜레마'에서 게임이 무한반복적으로 이루어질 경우 가장 효율적이라고 밝혀진 전략은 '눈에는 눈, 이에는 이'라는 보복전략입니다. 즉 협조적인 전략으로 일관하다가 상대방이 비협조전략을 쓰면 바로 유사한 비협조전략으로 어김없이 보복하되 단 한 번만 보복하는 너그러움을 잃지 않도록 하는 전략이 가장 효율적이라는 겁니다. 이 '눈에는 눈, 이에는 이' 전략을 쓰게 되면 내가 협조전략을 취했을 때 상대방도 협조전략을 취할 것이라는 기대와 신뢰가 생기고 또한 보복이 두려워 비협조전략을 꺼리기 때문에 가장 효율적인 결과가 나오게 되지요.

그런데 문제는 온라인 현실에서 이렇게 좌파, 우파가 한 명씩만 있는 것이 아니고 수많은 좌파와 우파가 개별적으로 치고 받는다는 겁니다. 즉 한강에서 뺨맞고 종로에서 분풀이하는 식의 비대칭적인 보복적 비협조전략이 난무하지요. 자그니님이 서로의 효용을 극대화하자고 협조전략 의사를 아무리 분명히 해도 비협조전략을 취하는 사람이 훨씬 많은 이유는 바로 여기에 있습니다. 게다가 현대사회의 엄청난 스트레스는 그 자체로서 보복의 원인이 됩니다. 누군가에게 비협조전략을 당해서 그에 대한 보복을 하는 것이 아니고 아무 관련도 없는 개인적인 이유로 전혀 엉뚱한 곳에서 비협조전략을 펴는 사람들(극단적인 예로는 싸이코패스)이 많아진 것도 무시할 수 없다는 얘깁니다.

아무튼 말이 길어졌는데 자그니님이 말한 100% 좌파나 우파의 이야기가 매우 낭만적이었기 때문에 이런 쓸데없는 생각에까지 이르게 되지 않았나 생각합니다. 정신적으로 우리에게 필요한 걸 꼽으라면 단연 이렇게 쉬이 감흥을 불러 일으킬 수 있는 낭만을 꼽고 싶긴 하지만...배고프면 뭐...ㅋ

'文化' 카테고리의 다른 글

| 지구가 멈추는 날 (0) | 2008.12.28 |

|---|---|

| 당신이 감동할 때는 언제인가? (0) | 2008.11.04 |

| 초보 블로거의 맞춤형 RSS 위젯 설치법 (0) | 2008.10.16 |

| 자살에 대한 간단한 통계적 사실들 (1) | 2008.10.08 |

| 황금알을 낳는 거위는 실제로 존재했다? (3) | 2008.09.24 |

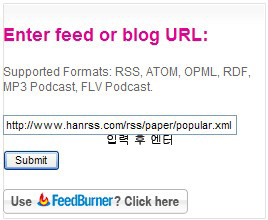

2. Express Widgets이라고 써진 메뉴를 클릭한다.

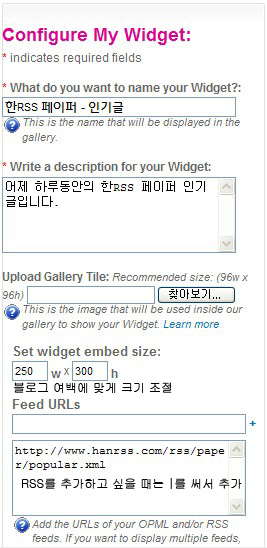

3. Enter Feed or blog URL의 공란에 원하는 사이트의 RSS Feed를 붙여 넣는다, 예컨대 한RSS 페이퍼 인기글을 위젯에 담고 싶다면 http://www.hanrss.com/rss/paper/popular.xml/을 붙여넣기 한다.

4. Configure My Widget이 뜨면 위젯을 설치할 블로그 여백에 맞게 크기를 조절하고 하나의 위젯으로 여러 개의 RSS를 표시하고 싶다면 |(파이프; 쉬프트를 누른 \키)를 써서 공백없이 Feed URLs라고 써진 곳에 추가한다. 예를 들어 한RSS 인기글 RSS에 CNN 뉴스 RSS와 미디어토씨 RSS를 추가하고 싶다면 "http://www.hanrss.com/rss/paper/popular.xml|http://rss.cnn.com/rss/edition|http://kimjongbae.tistory.com/rss" 처럼 써주면 된다.

5. 맨 오른쪽 하단에 있는 Publish My Widget 단추를 클릭한다.

6. Click Here to Get The Code!를 클릭한다.

7. 아래 그림이 뜨면 HTML이나 JS(자바스크립트) 둘 중 아무거나 클릭해도 된다.

8. 마침내 다음과 같은 코드가 보이면 Copy Code를 눌러 스킨의 적당한 곳에 붙여넣기 한다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 당신이 감동할 때는 언제인가? (0) | 2008.11.04 |

|---|---|

| '100% 우파 블로거 소녀를 만나는 일에 관하여'를 읽고 (2) | 2008.10.25 |

| 자살에 대한 간단한 통계적 사실들 (1) | 2008.10.08 |

| 황금알을 낳는 거위는 실제로 존재했다? (3) | 2008.09.24 |

| 베르세르크 - 미우라 겐타로의 아브락사스적 세계관 (2) | 2008.09.24 |

농어촌 지역보다 도시 지역의 자살률이 더 높다(우리나라는 반대2).

직업이 있는 사람보다는 직업이 없는 사람의 자살률이 더 높다.

직업이 있는 사람 중에서도 노무직보다는 사무직의 자살률이 더 높다.

저학력층보다 고학력층의 자살률이 더 높다.

여성보다 남성의 자살률이 더 높다(우리나라는 거의 대등).

젊은이보다 노인의 자살률이 더 높다.

기혼자보다 미혼자의 자살률이 더 높다.

기혼자 중에서도 아이가 있는 사람보다 아이가 없는 사람의 자살률이 더 높다.

비흡연자보다 흡연자의 자살률이 더 높다.

종교를 가진 사람보다 종교를 가지지 않은 사람의 자살률이 더 높다.

종교를 가진 사람 중에서도 불교도보다 기독교도의 자살률이 더 높다.

기독교도 중에서도 카톨릭신도보다 개신교도의 자살률이 더 높다.

흐린 날보다 맑은 날의 자살률이 더 높다.

추운 날보다 따뜻한 날의 자살률이 더 높다.

전쟁시보다 평화시의 자살률이 더 높다.

*참고1) '자살률'이라는 단어를 '우울증에 걸릴 확률'로 바꿔도 상관없다.

*참고2) 위의 사실을 전제로 자살 예방을 위해 사회적 관심이 필요한 최우선 대상을 추려 보면 직업이 없는 미혼 남성으로 종교가 없고 농어촌 지역에 거주하는 고학력, 저소득 독거 노인이라는 얘기가 된다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| '100% 우파 블로거 소녀를 만나는 일에 관하여'를 읽고 (2) | 2008.10.25 |

|---|---|

| 초보 블로거의 맞춤형 RSS 위젯 설치법 (0) | 2008.10.16 |

| 황금알을 낳는 거위는 실제로 존재했다? (3) | 2008.09.24 |

| 베르세르크 - 미우라 겐타로의 아브락사스적 세계관 (2) | 2008.09.24 |

| 블로거뉴스 AD에 바란다 (0) | 2008.09.23 |

황금알을 낳는 거위 - Milo Winter

'황금알을 낳는 거위'가 과연 실제로 있을까?

닭, 오리, 거위 등의 가금류와 황금을 결합시킨 이야기로 가장 오래되고 유명한 것은 이솝 우화의 황금알을 낳는 거위 이야기일 테지만 더 오래됐을지도 모를 인도의 설화집인 자타카(Jataka)에도 황금 깃털을 가진 청둥오리 이야기가 있다. 또 별로 낯설지 않은 책들인 19세기 그림 형제의 독일 전래동화집이나 영국의 전래동화 잭과 콩나무에도 황금 거위와 황금알을 낳는 암탉 이야기가 나온다.

그런데 이런 모티프들을 단순히 상상으로만 치부할 수 없다고 생각하게 된 계기는 노벨문학상 수상자인 소설가 가브리엘 가르시아 마르케즈의 노벨상 수상 소감 중에 이런 대목을 본 이후부터이다.

즉, 모래주머니를 가진 닭, 오리, 거위 등을 표토층에 사금이 많은 곳에 방목시켰다가 잡아 배를 가르면 일부러 금을 먹이지 않더라도 모래주머니에서 실제로 금덩어리가 나올 수 있다는 얘기다. 그렇다고 해서 실제로 거위가 황금알을 낳는다거나 깃털이 황금으로 변하는 것은 아닐 테지만 왠지 환상이 깨지는 듯한 느낌이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 초보 블로거의 맞춤형 RSS 위젯 설치법 (0) | 2008.10.16 |

|---|---|

| 자살에 대한 간단한 통계적 사실들 (1) | 2008.10.08 |

| 베르세르크 - 미우라 겐타로의 아브락사스적 세계관 (2) | 2008.09.24 |

| 블로거뉴스 AD에 바란다 (0) | 2008.09.23 |

| 감수성의 색깔(I) (0) | 2008.09.05 |

베르세르크의 한 장면

언제부터인가 나는 가장 인상깊게 읽은 만화를 꼽으라면 주저없이 '바람 계곡의 나우시카'를 얘기한다. 물론 여기서 말하는 '바람 계곡의 나우시카'는 미야자키 하야오(宮崎駿)가 일본의 만화잡지 월간 아니메쥬에 12년간 연재했던 종이만화(우리나라에서는 일본만화 전문번역가인 서현아씨가 옮긴 도쿠마쇼텐(德間書店) 라이센스판으로 2000년 12월 학산문화사에서 발행되었다)이며 원작을 1/4 정도로 축약시킨 내용을 재구성의 형식으로 가까스로 담아냈던 애니메이션을 일컫는 것이 아니다.

그러나 그에 못지 않은 작품이 하나 더 있는데 그것은 바로 일본의 만화잡지 영애니멀(구 애니멀하우스)에 지금도 연재되고 있는 미우라 겐타로(三浦建太郞)의 베르세르크(Berserk, 버서크, 버서커, 벌거벗은 채 미친듯이 전투에 임했던 중세스칸디나비아의 전사들을 일컫는 말로 우리 말로 옮기면 狂전사)이다. 만화를 잘 읽지 않는 사람이라도 이름 한 번쯤은 들어봤을 정도로 유명한 이 작품은 1989년부터 지금까지 햇수로만 무려 20년째 연재되고 있음에도 불구하고 여전히 독자로 하여금 팽팽한 긴장의 끈을 늦출 수 없게끔 만드는 엄청난 완력을 과시하고 있다. 처음에는 설정된 캐릭터를 가진 주인공이 에피소드를 하나씩 해결해가는 설정 중심의 만화로 출발했으나 차츰 그 설정의 전모를 밝혀나가면서 현재는 방대한 스케일의 서사 중심으로 이야기를 풀어나간다. 그 과정에서 사실적이며 역동적인 미우라 겐타로 특유의 그림체는 탄탄해지고 캐릭터들의 설정은 매우 견고해졌는데 마니아층의 높은 충성도를 자랑하면서 동시에 대작으로 평가받는 이유를 밝히기 위해서는 캐릭터나 그림체 그리고 줄거리 중심으로 만화를 바라보는 일반적인 독자의 관점에서 탈피해 이 작품에 깔려있는 철학적 배경과 작가의 세계관에 대해 주목할 필요가 있다.

미우라 겐타로는 베르세르크의 두 주인공 가츠(Guts)와 그리피스(Griffith)의 대비를 통해 인간이 스스로를 '인간답다'라고 일컫기 위해서 필요한 것들이 무엇인가에 대해 쉬지않고 질문들을 던진다.

초기에 사도들(apostles)의 에피소드를 통해 인간이 존재하는 방식에 대한 의문이 다양한 변주를 그리며 제기되던 베르세르크는 끊임없이 바위를 밀어 올리며 주어진 운명(인과율)에 반항하는 실존적 인간, 바로 시지프스의 현신이라고 할 수 있던 두 주인공의 운명과 현실이 부조리하게 맞닥뜨린 순간 서로 다른 길을 걷게 되면서 본격적으로 작가의 철학이 펼쳐진다.

운명의 갈림길에 선 두 주인공 중 가츠는 여주인공 캐스커에 대한 사랑을 통해 자신이 천착하는 구체적인 현실의 삶, 즉 실존적 삶의 뿌리를 지탱해 나가는 반면 그리피스는 악마에게 혼을 팖아서라도 자신의 욕망을 이루려는 과정에서 실존적 삶을 외면하고 스스로의 인간성까지 부정한다. 죽음을 눈앞에 둔 자들의 생에 대한 마지막 집착과도 다를 바 없이 비뚤어진 그리피스의 최후의 욕망은 수많은 타인들의 희생을 발판삼아 길고도 지루한 악몽을 시작하게 만들지만 그 악몽은 결국 가츠가 남긴 인간적 온기의 상흔을 계기로 깨어질 수 밖에 없는 불완전한 것임을 작품은 예정하고 있다(미우라 겐타로에게 있어 가츠는 진짜 인간임에 반해 그리피스는 가짜 인간과도 다름없기 때문에 이는 당연히 예정된 결말이다).

또 베르세르크가 무신론적 실존주의를 근간으로 하고 있다는 흔적은 곳곳에서 발견되는데 종교, 특히 기독교에 대해 미우라 겐타로는 이렇게 고발하는 듯하다. '기독교는 미신을 몰아낸다는 핑계로 자기 자신도 또다른 미신이라는 사실을 도외시한 채 인류의 삶을 건강하고 풍요롭게 해 주고, 또 앞으로도 계속 그렇게 해 줄 자산들인 다양한 신화와 설화, 꿈과 환상을 말살시키는데 너무 많은 힘을 낭비시켰다. 그들은 독점의 욕망을 버리지 않고 필요할 때만 과학을 대척점에 위치시켜 자신들의 원죄를 은폐하려 들지만 정작 과학은 기독교가 폐기하려고 했던 것들을 포함해 기독교까지도 더욱 정교하게 만들어 줄 수 있는 훌륭한 도구이자 장치일 뿐이다.'라고 말이다.

판타지 서사구조 얼개의 대부분을 차지하는 마니교적(선악이원론적) 대립을 근간으로 하는 듯 하면서도 눈먼 양떼를 몰고 다니는 광명의 예언자 자리를 오히려 암흑의 마왕 몫으로 그려내 주인공의 위치를 뒤바꿈으로써 경계를 넘나드는 현실의 선악 탓에 혼란을 느끼며 분열하는 자아를 서슴없이 드러내곤 하는 현대인들에게 인간의 선악이란 결국 방편적 개념에 불과하다는 사실을 아브락사스적 세계관을 통해 비판적으로 강조하는 미우라 겐타로는 자신이 스스로 제기한 위의 질문에 대해 이렇게 답한다. '실존적 인간이 그 해답이다'라고.

니체와 헤세, 까뮈를 좋아하는 사람이라면 재밌게 읽을 수 있는 책, 단 자극적인 장면이 많기에 15세 미만에게는 권하지 않는다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 자살에 대한 간단한 통계적 사실들 (1) | 2008.10.08 |

|---|---|

| 황금알을 낳는 거위는 실제로 존재했다? (3) | 2008.09.24 |

| 블로거뉴스 AD에 바란다 (0) | 2008.09.23 |

| 감수성의 색깔(I) (0) | 2008.09.05 |

| 호시노와 추성훈은 같은 부류 - 나는 호시노가 마음에 든다 (6) | 2008.08.25 |

애초에 블로그에 광고를 달지 않기로 마음 먹었다가 생각을 바꿔 이렇게 광고를 신청하게 된 데에는 블로그 광고 시장 자체의 파이를 키우는데 어떻게든 일조를 해서 양질의 블로그를 더 많이 접할 수 있었으면 좋겠다는 막연한 바람이 큰 영향을 미쳤지만 과연 그렇게 될 수 있을지는 확신할 수 없다. 구글 애드센스 열풍이 불었을 때 양화와 함께 악화도 벌떼처럼 유입되는 현상을 목도한 경험이 있기 때문이다.

어쨌든 트래픽이 곧 돈이자 힘의 원천인 온라인 세상에서 블로거뉴스 AD가 많은 트래픽을 확보하기 위해서는 결국 포탈로서의 다음과 메타블로그로서의 다음블로거뉴스 자체의 트래픽을 어떻게 끌어올리느냐가 관건이자 선결문제라고 할 수 있기 때문에 블로거뉴스 AD가 아니라 다음블로거뉴스에 바란다로 주제를 정했어야 하지 않나 하고 고개를 갸우뚱거리게 된다.

블로거들이 다음블로거뉴스에 대해 호의적으로 고민할 수 있는 영역은 매우 제한적이다. 오프라인의 기존 매체(언론, 출판 등)와는 차별화된 양질의 포스트를 차별화된 방식으로 제공함으로 다음블로거뉴스의 경쟁력에 보탬을 준다는 것 외에는 딱히 떠오르는 방안이 없는데 조금 구체적으로 풀어 보자면 내용에 있어서의 블로그 차별화는 공간적 차별화(현지 블로거의 특화), 시간적 차별화(실시간 포스팅), 문화적 차별화(틈새 문화의 공략) 등을 꼽을 수 있겠고 방법에 있어서의 차별화는 쌍방향성(댓글과 트랙백을 통한 소통과 교류)의 극대화와 커뮤니티와의 연계가 떠오르는 정도다.

아이디어 차원의 이야기지만 쌍방향성과 커뮤니티에 대해 조금 더 언급하자면 온라인 커뮤니티에 대한 관심이 강한 한국적 특수성을 감안했을 때 블로그와 카페를 결합시킨 일명 '블로페(blofe)' 같은 것도 히트 상품이 될 지 모른다. 관심사가 비슷한 블로그들(유저가 아니라 블로그다)을 카페 형식으로 모아서 포스트들을 공유하며 댓글과 채팅으로 일종의 유대감을 느낄 수 있게 하고 동시에 소규모 메타블로그로 기능할 수 있다면 충분히 상품성이 있을 거라 생각한다(여건만 되면 내가 직접 추진할 지도 모른다).

그 외에는 뉴스 편집권의 문제나 필터링 등의 규제 문제가 생각나는데 이는 다음이 책임지고 결정할 사안이지만 블로거들의 의견수렴이 필수임은 두말할 나위가 없을 테고 이런 부분은 알아서 잘 해주리라 믿는다. 또 TV 광고 등 마케팅 노력이 부족한 점이나 블로거뉴스 카테고리 등에 대해서도 불만이 있지만 아무튼 다음블로거뉴스에 대한 호의적인 고민은 여기까지다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 황금알을 낳는 거위는 실제로 존재했다? (3) | 2008.09.24 |

|---|---|

| 베르세르크 - 미우라 겐타로의 아브락사스적 세계관 (2) | 2008.09.24 |

| 감수성의 색깔(I) (0) | 2008.09.05 |

| 호시노와 추성훈은 같은 부류 - 나는 호시노가 마음에 든다 (6) | 2008.08.25 |

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 관련 트랙백을 읽고 (1) | 2008.08.24 |

감수성이 풍부한 사람은 매력적이다.

감수성이 풍부한 사람은 타인의 감정에 능숙하게 공감하며 이에 기반한 존중과 배려를 통해 조화로운 인간관계를 만들어 나간다. 그들의 감수성이 따스한 노을빛을 띨 때 여유로운 온정과 인간미가 넘쳐 흐르며 다른 이들로 하여금 인간과 삶에 대한 낙관적 기대와 희망을 품게 한다. 또한 발랄한 호기심과 폭발적인 에너지가 충만한 개나릿빛 감수성은 놀라운 즐거움과 함께 언제든 다시 행복하게 곱씹을 수 있는 잔잔한 기억으로 남겨 함께하는 시간을 영속하게 한다.

감수성이 풍부한 사람도 상처입는 걸 두려워한다.

반면 불안과 허무가 지배하는 잿빛 감수성도 있다. 강렬한 자극에 상처입은 영혼은 스스로 외피를 만들어 다시는 동일한 경험을 겪지 않으려 하게 되고 조심스러운 자책과 경계로 둘러싸인 감수성은 시간이 흘러감에 따라 스스로 치유된다. 하지만 그런 보호막을 만드는데 실패한 핏빛 감수성은 마치 복수라도 하려는 듯 냉소와 절망이 뒤섞인 감정의 독무를 뿜어내어 다른 이들을 상처입히고 자신은 파멸의 길을 걷는다.

감수성은 메마르고 타락한다.

아무런 대가없이 순수한 마음으로 좋아하고 의지할 대상이 없는 감수성은 쉬이 메마른다. 그 대상은 사람이나 동물, 식물이 될 수도 있고, 시나 음악, 미술과 같은 예술이 될 수도 있고, 학문적 열정이나 노동이 될 수도 있다. 다만 사람을 그 대상으로 할 때는 믿음이 필요하며 사람 이외의 것들을 대상으로 할 때는 장작에 불을 붙일 때 필요한 불쏘시개 만큼의 훈련이 필요하다. 이렇게 감수성이 메마르면 대신하여 탐닉할 대상을 찾게 되고 민감한 충동적 자극과 순간적인 쾌락에 몰입해서 고이게 된 감수성은 타락하여 칠흑빛이 된다.

자본은 거짓 감수성을 조장한다.

자본이 만들어낸 거짓 감수성은 교감이 없는 섹스와도 비슷하다. 당장 보고 듣고 만지며 자신은 뭔가를 느꼈다고 믿지만 뒤돌아 보면 공허하기 짝이 없어 기억하기도 힘든 숱한 유행들은 바로 이런 거짓 감수성에 기인한다. 자신만의 감수성을 대부분 잃어버리고서 마음속 깊이 이를 동경하게 된 대중은 곧잘 이에 혹하고 온갖 시늉을 통해 갖가지 열풍을 만들어낸다. 모래와 같은 거짓 감수성은 소비에 걸신들린 자본에 의해 만들어지고 자본과 결탁하거나 그에 기생하는 문화에 의해 뒷받침되며 근본적인 성찰이 부족한 채 감수성을 말살시키는 무한경쟁을 강요하는 교육에 의해 유지된다. 대중이 풍요로움의 한가운데 서 있으면서도 늘 갈증과 배고픔을 느끼는 이유 중의 하나가 바로 꽃과 열매를 기다리지 않고 싹만 틔워 팔아치우는 싸구려 시뮬라크르들이 계속 만들어지는 탓이며 시뮬라시옹을 통해 꽃을 피우고 열매를 맺을 수 있을지는 불확실하다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 베르세르크 - 미우라 겐타로의 아브락사스적 세계관 (2) | 2008.09.24 |

|---|---|

| 블로거뉴스 AD에 바란다 (0) | 2008.09.23 |

| 호시노와 추성훈은 같은 부류 - 나는 호시노가 마음에 든다 (6) | 2008.08.25 |

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 관련 트랙백을 읽고 (1) | 2008.08.24 |

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 (111) | 2008.08.22 |

"호시노 센이치(星野仙一, ほしの せんいち)"

<언론에 보도된 호시노 발언 모음>

1. 2007년 2월 3일 이승엽이 산마린스타디움에서 훈련 중 일본대표팀 감독자격으로 방문했을 때 이승엽의 훈련 모습을 지켜본 후 발언

: "(타격이) 좋다! (이승엽을) 일본대표팀 선수로 가지고 싶다"

2. 2007년 12월 2일 베이징 올림픽 1차 예선 한국전 승리 후

:"(투수)명단이 완전히 달라져 깜짝 놀랐다. 더 이상 얘기하고 싶지 않다. 한국 쪽이 어떻게 된 일인지 설명해 달라"

:*이날 경기 후 김경문 감독은 "앞으로 바뀌어야 하는 아마대회의 잘못된 규정"이라고 유감을 표명.

3. 2007년 올림픽 1차 예선 당시 한국 대표팀 수석 투수 코치였고 호시노가 주니치 감독 시절 제자였던 선동열 감독이 대표팀 보직을 사퇴한 것과 관련한 발언

:"성실하고 정의감이 강한 그(선동열)의 성격이나 생활 습관을 보더라도 역시 그 사건(위장 오더)에 의해 사퇴했다고 생각할 수 밖에 없다. 국제 대회의 성격상 무슨 짓을 하더라도 이기고 싶은 심정은 이해한다. 그러나 일본은 '교활한 술수를 써서 이겼다'란 말을 듣기 싫다"

4. 2007년 11월 26일 화제가 됐던 대만 언론의 일본대표팀 혹평에 대한 발언

:"장타력? (야구는) 불알 대결이 아니다. 하긴 저쪽(대만)은 그것(불알 대결)도 지지 않는다고 할지 모르지만. 200m짜리 홈런 쳐서 1점을 뽑든 러닝홈런으로 1점을 뽑든 똑같은 1점 아닌가. 경기를 한 다음에 이야기하고 싶다"

5. 2008년 3월 13일 올림픽 2차 예선에서 한국이 5경기 만에 전승으로 올림픽 본선 진출을 확정했다는 소식을 듣고 한 발언

:"한국이 (2차 예선 참가팀들 가운데에서) 가장 세다는 건 이미 알고 있었던 일이다"

6. 베이징 출국 전 일본 언론과의 인터뷰 발언

:"한국이란 나라는 다른 나라하고 할 때는 의외로 약하면서 어떻게 일본하고 붙을 때만 그렇게 강하냐"

7. 베이징 출국 전 "신경쓰이는 한국 선수는 없느냐"는 한국 기자의 질문에 대한 답변

:"한국 선수 중 특별히 신경쓰이는 선수는 없지만 오더나 바꾸지 말았으면 좋겠다. 이번에는 (위장 오더가) 없을 것으로 생각한다"

8. 국제야구연맹이 베이징올림픽 개막 직전 특별한 이유없이 타순을 뒤바꾸면 벌금 1천 달러를 부과하겠다는 내용의 시행세칙을 발표한 후 발언

:"(위장 오더에) 벌금은 충분치 않다. 아예 3-5경기 출장 정지를 시켜야 한다. 일본은 정정당당하게 하겠다. 한국도 그렇게 하지 않으면 안된다"

9. 2008년 8월 11일 베이징에서 코치와 선수 등 일본대표팀 전원을 이끌고 한국식 불고기집을 찾아 가 불고기를 먹으며 한 발언

:항간에는 "한국을 잡기 위해 불고기를 먹었다"는 발언이 있었다는 소문이 있지만 실제로 호시노 감독이 그런 발언을 한 적은 없다. 호시노 감독 및 일본대표팀이 베이징에서 불고기집을 찾은 것은 사실이지만 그 사실을 두고 일본 산케이 신문의 온라인 자회사 ZAKZAK에서 '호시노 감독이 한국전 승리를 위해 불고기를 먹었다'는 자의적인 내용의 보도를 한 것뿐이다.

10. 2008년 8월 12일 베이징에서 열린 감독자 회의에서 선발명단 변경문제가 '경기 1시간 전 선발오더를 교환한 이후에도 2명까지 선수를 바꿀 수 있다'는 쪽으로 결정났을 때 일본 언론과의 인터뷰 발언

:"경기규칙을 설명하는 내내 한국(김경문 감독)은 바닥만 쳐다보고 있었다. 바보 같아서 가만히 있을 수가 없었다."

11. 2008년 8월 12일 베이징에서의 기자회견 당시 출사표 발언

:"노리는 것은 금메달 밖에 없다. 9전 전승으로 우승한다. 마지막이 될지도 모르는 베이징올림픽에서 우리의 새로운 역사를 새기고 싶다. 기본에 충실하게 정정당당히 싸우겠다"

12. 2008년 8월 16일 한국과의 본선 첫 경기에서 패배 후 발언

:"할 말이 없다. 오늘은 양쪽 투수들이 (모두) 잘 던졌다" "한국은 아직 지지 않은 강한 팀이다"

13. 2008년 8월 20일 예선 3-4위를 결정짓는 미국과의 경기 전 발언

:"최선을 다해 미국을 이기겠다"

:"준결승전은 생각하지 않는다. 미국전을 반드시 이겨 자존심을 지키겠다. 쿠바를 만나도 상관없다"

14. 2008년 8월 20일 고의 패배가 아니냐는 의혹을 불러 일으켰던 미국과의 경기 패배 후 발언

:"투수는 좋았지만 타선에 문제가 있었다. 긴장이 좀 풀린 부분도 있었던 것 같다"

15. 2008년 8월 21일 일본전 선발이 김광현으로 예고됐다는 한국 기자의 얘기에 대한 발언

:"김광현이 선발로 내정된 것인가. 믿지 못하겠다"

16. 8월 21일 "(한국의) 4번(이승엽)이 이대로 잠들어 있기를 바라냐?"는 기자의 질문에 대한 답변

:"그게 누구냐? 제대로 치지도 못하고 있는 타자를 4번에 계속 두고 있다니 대단하다."

17. 8월 22일 한국과의 준결승전 시작 전 발언들

:"(예선에서 한국에 당한 패배를) '복수'하겠다. 한국과는 투타 모두에서 좋은 승부가 될 것"

:"한국은 우리처럼 투수력으로 1점차 승리를 따낼 수 있는 야구를 한다"

:"(일본) 투수진은 문제가 없지만 타격이 걱정, 타선에 불안이 남아 있지만 선수를 믿을 수 밖에 없다"

18. 8월 22일 한국과 준결승전 패배 직후 열린 기자회견에서의 발언들

:"이제부터는 한국이 우리보다 약하다는 말을 하지 말아 달라. 한국은 매우 강하다. (앞으로는) 한국이 약하다고 말하지 않을 것이다"

:"결과를 보셨겠지만 오늘 우리 선수들의 플레이는 나쁘지 않았다. 좋은 경기를 했다고 본다"

:"그럼에도 진 데는 물론 이유가 있다. 하지만 지금 이런 저런 이야기를 하는 것은 의미가 없다고 생각한다"

:"어떻게 하든 3-4위 결정전에서 이겨 메달이라도 갖고 돌아가고 싶다, 그 밖에는 할 수 있는 말이 없다"

:"좋은 리듬으로 경기가 흘러가고 있었다, 8회 실점에서 선수들이 자제력을 잃거나 한 일은 없었다. 23일 3-4위 전에서 꼭 승리해 동메달을 따내겠다"

:"좋은 리듬으로 왔는데 후반에는 접전이었다. 이승엽의 투런 홈런에 화가 나지는 않았다. 야구는 마지막까지 결과를 알 수 없는 스포츠다. 어떻게든 메달을 들고 돌아갈 수 있도록 하겠다는 말 밖에 할 말이 없다"

19. 8월 22일 준결승전 패배 직후 "예선부터 상태가 좋지 않았던 이와세를 중요한 순간에 등판시킨 이유는 무엇입니까?"라는 한국 기자의 질문에 대한 답변

:"그건 내 방식입니다. 당신은 한국인이니까 결과적으로 잘 된 것 아니냐?"

20. 8월 22일 한국과의 준결승전 패배 후 일본 언론과의 인터뷰에서 발언들

:"졌으니까 패인은 어딘가 있겠지만 이제 와서 말해 봤자 무엇하냐."

:"이런 결과가 되어버렸지만 선수들은 잘 싸워줘서 정말로 좋은 경기를 만들어 줬다."

:"이제는 어떻게 해서든 메달을 획득할 수 밖에 없다."

21. 8월 24일 일본 귀국 당시 기자회견

:"야구팬과 일본 스포츠팬에게 죄송하다"

:"선수들의 컨디션도 좋지 않았고 부상자도 많았지만 전력을 베스트로 꾸리지 못한 건 내 책임"

:"선수들은 최선을 다해 싸워줬다. 힘의 차이는 그리 없었지만 올림픽에서는 강한 자가 이기는 게 아니라 이기는 자가 강하다는 걸 느꼈다"

22. 일본의 한 쇼프로에 출연해 2007년 12월 2일에 치뤄진 한국과의 올림픽 1차 예선 경기에 대해 했던 발언들

사회자: "한국팀이 배터리(투수-포수)를 자주 바꿨잖아요. 그건 괜찮은 건가요?"

호시노: "약삭빠르다는 생각이 들더군요"

호시노: "원래는 한국의 오른손 투수였어요. 그랬는데 갑자기 불펜에서 왼손 투수가 던지고 있는 거야. 17번 선수였죠. 연습을 하고 있더라고."

호시노: "'아 교체 투수를 준비시키는 거구나, 실제 투수는 뒤쪽에서 연습하고 있겠지'하는 감각이었어"

호시노: "(그런데) 멤버표를 받아봤더니 7명이 다 다른 거야. 사실을 말하자면 1시간 전에 일본 선발 멤버랑 한국 선발 멤버를 제출합니다."

호시노: "그건 시합 전에 바꿔도 된다는 룰이 있어요, 아프거나, 부상을 입었거나 그럴 때는 급하게 바꿔도 된다는 룰은 있지만 7명이나 바꾸고 더군다나 선발 투수까지 오른손에서 왼손으로"

사회자: "(그래서) 항의했습니까?"

호시노: "항의했습니다, 하지만 심판은 규정집만 생각해요. 예의에 관한 거니까 안된다는 게 특별히 실려 있진 않아요 하지만 다들 당황하지 않았습니다"

사회자: "한국팀 입장에서는 어떻게 하면 일본 팀을 이길 수 있을지를 신중하게 생각한 결과이지 않았을까요?"

호시노: "바로 그거야"

호시노: "이번 일로 우리들 일본인은 위기관리 의식이 부족하다는 걸 느꼈어요"

호시노: "'이게 일본의 상식이고 매너다'라고 생각하고 대응하면 큰 오산이에요"

호시노: "룰 범위 안에서라면 무슨 수를 써서라도 이기기만 하면 된다는 의식이 중국이나 한국에는 있더라구"

호시노: "좀 더 일본인도 심술궂지 않으면 안 돼" "(어쨌든) 이겼으니까 됐어"

<2007년 6월 9일자 중앙선데이에 실린 호시노 감독 관련 기사>

"일본 야구 속에 선명한 '한국혼'" - 김 식 JES<1586@joongang.co.kr> | 제13호 |

오가사와라 미치히로(34). 지난해까지 니혼햄 파이터스에서 뛰던 그는 올 시즌을 앞두고 이적해 요미우리 자이언츠의 3번 타자가 됐다. 매스컴은 4번 타자 이승엽(31)과 오가사와라를 묶어 ‘O-L포’라고 부른다. 오가사와라의 부릅뜬 두 눈과 치켜올라간 짙은 눈썹, 서슬퍼런 스윙은 일본 무사를 연상시킨다. 니혼햄 시절 그의 별명은 ‘홋카이도의 사무라이’였다. 하지만 그는 ‘한국계’ 선수다.

오가사와라가 '한국인' 선수에서 한국계 선수가 된 것은 2003년의 일이다. 삿포로에서 열린 2004 아테네 올림픽 예선을 앞두고 일본 나가시마 시게오 대표팀 감독의 끈질긴 설득으로 귀화했다. 한국인의 귀화를 위한 행정절차는 최소 6개월, 보통 1년이 걸린다. 그런데 오가사와라는 이틀 만에 서류가 정리됐다.

'외국인 등록증'을 가진 선수들

김성한 전 KIA 타이거즈 감독이 1996년 일본 주니치 드래건스로 코치 연수를 갔을 때의 일.

당시 호시노 센이치 주니치 감독은 김 전 감독을 따로 불러 함께 식사했다. 드문 일이었다. 김 전 감독은 "호시노 감독이 팀 내의 한국계 선수와 코치들을 하나하나 얘기해 줬다. 그 양반도 한국계라는 소문이 있던 터라 용기를 내서 물었더니 긍정도 부정도 하지 않고 빙그레 웃기만 했다"고 회상했다.

호시노 감독이 자신이 한국계라고 말한 적은 없다. 그러나 그가 몇 해 전 NHK 해설위원에 지원했을 때 이력서에 '한국계'라고 썼다고 한다. 호시노 감독이 2008년 베이징 올림픽 대표팀 사령탑에 오르자 일각에서는 "한국계 감독이 일본 대표팀을 맡아도 되는가" 하는 반론이 일기도 했다.

일본 야구에서 한국계가 차지하는 비중은 상상 이상이다. 사실은 대단히 많다. 현역 선수 중 20% 이상이 한국계로 추정된다. 귀화한 선수와 한국 국적을 가지고 있는 선수들이 포함된 수치다. 히로시마 카프는 마무리 투수 나가카와 가즈히로를 비롯해 30% 이상의 선수가 외국인 등록증(한국 국적)을 가지고 있다. 기량으로 보면 팀 전력의 절반 이상을 한국계 선수들이 차지하고 있는 셈이다.

하지만 그동안 한국계임을 드러내는 선수는 많지 않았다. 일본 미디어도 야구 스타들의 뿌리를 굳이 파헤치지 않았다. 합의된 침묵이었다. 그런데 최근 스스로 한국인 또는 한국계임을 밝히는 선수가 나오고 있다. 한신 타이거스의 가네모토 도모아키(김지헌)가 대표적이다. 세상이 달라져가고 있는 것일까.

"어라? 너도 한국계야?"

김성근 SK 와이번스 감독은 재일동포 2세로 42년 교토에서 태어났다. 부모의 고향은 경남 진양. 김 감독은 59년 재일동포 고교선발팀 선수로 한국을 처음 방문한다. 그는 고교 시절 한국인의 얼굴을 가진 친구들과도 '핏줄'에 대해 얘기하지 못했다. 한국에 와서야 서로 "너도 한국인이었지? 그럴 줄 알았다"며 웃었다고 한다.

김 감독은 일본 지바 롯데 머린스 코치로 있을 때 재일동포 2, 3세 선수들로 가상의 라인업을 만들어 봤다. 김 감독은 "재미삼아 한번 써봤는데 정말 대단하더라. 이 선수들이면 세계 최강급 팀을 만들 수 있다"며 웃었다. 재일동포 사회와 일본 야구계의 속내를 잘 아는 그의 '증언'은 매우 설득력이 있다.

'재일동포 드림팀'에는 우선 마쓰이 히데키(뉴욕 양키스)ㆍ마쓰이 가즈오(콜로라도 로키스) 등 메이저리그 스타들이 포함된다. 뉴욕의 마쓰이는 증조부가 한국인으로 알려졌고 콜로라도의 마쓰이는 2001년까지 북한 국적을 유지했다. 기요하라 가즈히로(오릭스 버펄로스)ㆍ오가사와라 등 일본 무대의 스타들도 당연히 포함된다.

퍼시픽리그 최고의 투수 사이토 가즈미(소프트뱅크ㆍ2003년 귀화)ㆍ아라이 다카히로(히로시마)ㆍ모리모토 히초리(니혼햄ㆍ森本稀哲;한자 '희철'을 '히초리'로 발음)ㆍ미야모토 신야(야쿠르트ㆍ일본 선수노조 회장)ㆍ하야시 마사노리(요미우리ㆍ한자이름 林昌範) 등을 더하면 메이저리그에서도 손색없는 강팀이 된다. 김 감독은 "뉴욕 양키스의 이가와 게이도 한국계"라고 단언했다.

전설이 된 두 이름

그동안 야구선수가 자신이 한국인임을 밝히는 대표적인 '한국인 선언' 방법은 일본 대표팀 발탁을 거절하는 것이었다. 일본 야구의 간판급 타자ㆍ투수인 기요하라와 사이토는 끝까지 일본 대표팀 유니폼을 사양했다. 뉴욕의 마쓰이가 지난해 월드베이스볼클래식(WBC) 참가를 끝내 고사한 것을 같은 맥락에서 이해하는 일본인들이 있다.

기요하라는 태도가 분명하다. 그는 자신과 같은 오사카 출신인 한국계 종합격투기 선수 추성훈(아키야마 요시히로)의 경기에 자주 모습을 나타낸다. 2005년 추성훈이 오사카에서 K-1 데뷔전을 할 때는 세컨드를 맡았다.

지난해에는 안면이 전혀 없는 이승엽에게 불쑥 방망이 한 자루를 선물하고는 "우리 생일이 비슷하니 함께 파티를 열자"고도 했다.

일본 야구의 전설이 된 한국인ㆍ한국계 선수가 있다. 일본 프로야구 사상 유일하게 통산 400승을 기록한 김정일(가네다 마사이치)과 통산 3000안타를 돌파한 장훈이다.

김정일은 1950, 60년대 일본 야구를 평정한 왼손투수. 400승 외에 4490탈삼진, 12년 연속 20승이라는 대기록을 세웠다. 그의 등번호 34번은 요미우리에서 영구 결번됐다. 일본에 귀화했지만 한국인임을 숨기지는 않았다.

일곱 차례 타격왕, 불멸의 3085안타에 빛나는 장훈은 '하리모토 이사오'라는 이름으로 일본 야구 명예의 전당에도 올랐지만 여전히 '외국인'으로 산다. 그는 58년 한국에서 열린 한ㆍ일 고교 친선 야구대회에 참가해 처음으로 고국땅을 밟는다. 그때 만난 이승만 대통령이 그의 손을 잡고 "조국을 잊지 말라"고 한 당부를 잊지 못하고 있다.

"호시노 센이치(星野仙一, ほしの せんいち)"

본명 이선일, 한국 출신의 조부모를 가졌지만 야구를 위해 일본 국적으로 귀화한 호시노 감독은 자신의 뿌리인 한국이 비열하게 승부하려 드는 것을 용납할 수 없었던 것 같다. 이승엽이 누구냐고 물었던 16번 발언도 1번 발언과 비교해 보면 왜 그렇게 못하고 있느냐는 책망으로 들린다. 물론 일본대표팀 감독으로서 일본의 승리를 위해 그가 최선을 다했다는 사실은 추호도 의심의 여지가 없다, 그 누구보다도 한일간의 정정당당한 승부를 원한 사람이 바로 호시노였기에. 하지만 동시에 그의 무의식의 한켠에서는 한국이 약하다는 소리가 듣기 싫었던 것 아닐까? 평생을 경계인으로 살며 그가 느꼈을 분노와 좌절, 고독과 상실감을 생각하며 이토록 멋지게 잘 살아온 인간 호시노에 대해 찬사를 보내고 싶다.

<약력 - 위키백과 호시노 항목 참조>

1947년 오카야마 현 구라시키 시에서 태어나 메이지 대학 정치경제학과를 졸업하고 1968년 드래프트 1순위로 주니치 드래곤스에 입단, 투수로 활약.

1974년 10세이브를 기록하여 센트럴 리그 최다 세이브를 기록하여 동시에 사와무라상을 수상하였고, 1975년에는 7할7푼3리의 리그 최고 승률을 기록.

통산 성적 146승 121패 34세이브, 3.60의 방어율을 기록하여 1982년에 선수 생활을 마감했고, 은퇴 후 1983~1986년까지 NHK 야구해설위원을 지냄.

1987년~1991년, 1996년~2001년까지 주니치 드래곤스에서 감독으로 지내면서 센트럴리그 2회 우승, 이후 2002년부터 2년간 한신 타이거스 감독을 맡아 2003년 센트럴리그 1회 우승.

2003년에는 한신을 센트럴리그 우승으로 이끈 공로로 일본 야구계 최고의 상인 쇼리키 마쓰타로상을 다이에 호크스의 오 사다하루(왕정치) 감독과 함께 공동 수상.

*'이야기 일본 프로야구('지성사' - 조해연 지음)라는 책의 목차에서는 "9장 일본 프로야구 속의 한국인 - 가난과 차별을 딛고 우뚝 선 재일 한인들의 생생한 기록. 한국계 감독 1호 가네다 마사야스, 열혈 투장 주니치의 호시노 센이치, 선동열과 배터리를 짜고 있는 주니치 안방마님 나카무라 다케시, 최고연봉의 기요하라 가즈히고, 히로시마 타선의 축인 가네모도 도모야키 등, 그리고 국내무대에서도 뛰었던 장명부, 김일융, 김무종, 고원부의 활약상."이라는 항목을 볼 수 있다.

*전재한 글의 저작권과 관련한 문의는 방명록을 통해 남겨주시면 감사하겠습니다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 블로거뉴스 AD에 바란다 (0) | 2008.09.23 |

|---|---|

| 감수성의 색깔(I) (0) | 2008.09.05 |

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 관련 트랙백을 읽고 (1) | 2008.08.24 |

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 (111) | 2008.08.22 |

| Obsessed deeply, Enchanted hardly. (0) | 2008.08.21 |

끝까지 잘 싸워 준 우리 야구대표팀 너무 자랑스럽고 대견하다!

우선 뉴욕타임스의 댓글들에 욕설이나 비방이 전혀 없다는 사실을 마냥 신기하게만 생각하고 어떻게 그런 놀라운 결과가 나왔는지 제대로 의구심을 갖지 않았던 부분은 본인의 큰 실수였다는 점을 인정하고 반성한다. 그렇지만 시스템의 차이를 살피지 못한 채 문화의 차이로만 오독한 부분은 분명한 실수라고 해도 애초 문제 의식의 출발점은 '우리나라 인터넷 댓글 문화 이대로 괜찮은가'였고 그 이상적인 모델로서 합리적인 의견들을 서로 주고 받으며 건전하고도 생산적인 토론이 이뤄지는 뉴욕타임스의 댓글 문화를 제시하고 싶었던 글의 의도가 크게 흐려졌다고 생각하지는 않는다.

또 아래 글에서 뉴욕타임스 댓글란 대 조선일보 댓글란, 즉 신문사 대 신문사로 기계적으로 비교한 부분은 덧붙임에서 '언감생심'이라고 밝혔던 것처럼 여러 가지 차이를 고려하면 실상 비교 대상이 되기 힘들다는 점을 처음부터 간과한 것은 아니다. 단지 지엽말단을 놓고 시비하는 것이 싫어서 언뜻 보기에 유사한 틀을 갖춘 것뿐이다.

많은 이들이 뉴욕타임스처럼 전면적 필터링이 이뤄지지 않는 다른 외국 사이트의 댓글들은 우리나라의 그것과 별반 차이가 없다고 말을 하지만 우리나라 댓글 문화가 중국을 제외한 다른 나라들의 댓글 문화에 비해 지나치게 공격적이고 감정적이며 소모적인 성향을 띤다는 사실을 부인하기는 힘들 것이다.

마찬가지로 "'막말과 욕설로 도배를 할수록 더 많은 찬성표를 얻고 인종차별, 지역차별 등의 편견을 거리낌없이 표출하고도 오히려 박수를 받고 지지와 공감을 얻는 우리나라 어떤 대표(?) 신문의 댓글란의 모습이자 부끄러운 우리들의 자화상'은, 따지자면 우리들의 자화상이라기 보다는 그 신문, 또는 그 신문이 유통되는 시스템의 자화상이라고 봐야 맞을 겁니다."라는 자그니님의 얘기도 마치 댓글 문화의 문제점이 조선일보 댓글만의 문제라는 식으로 들려 거의 공감하기 힘들다.

나는 종종 한국 사회의 문제점으로 지적되곤 하는 합리적인 토론 문화의 상대적인 부재가 인터넷 문화에도 고스란히 반영되고 있다고 믿고 있는데 만약 정말로 입시경쟁에 찌든 현실 때문에, 관행으로 굳어진 여러가지 나쁜 풍토 때문에, 학교나 사회에서 비판적 사고 능력을 길러주지 못하고 합리적 토론 문화를 만들어 내지 못해서 우리네 인터넷 댓글 문화가 많은 문제점을 갖고 있다면 발상을 역으로 하여 많은 국민들이 한데 모여 엄청난 시간을 투자하고 있는 인터넷에서, 포탈에서, 블로그에서 그런 능력을 길러주고 또 그런 문화를 만들어 나갈 생각은 왜 다들 안하거나 외면하고 있는 것인지 의아한 마음도 동시에 갖고 있다.

어쨌든 서로 오물을 투척하며 싸우느라 자연스러운 오물로는 모자라 추가적인 비용을 들여가면서까지 오물을 생산(소위 '댓글 알바')해 내고 한편으로는 또다시 비용을 들여 그 오물을 치우는 상황으로 발전해 버린 지금의 댓글 문화는 개선이 시급히 필요하다는 생각이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 감수성의 색깔(I) (0) | 2008.09.05 |

|---|---|

| 호시노와 추성훈은 같은 부류 - 나는 호시노가 마음에 든다 (6) | 2008.08.25 |

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 (111) | 2008.08.22 |

| Obsessed deeply, Enchanted hardly. (0) | 2008.08.21 |

| 영웅본색, 주윤발은 싸이코패스 (0) | 2008.07.20 |

독자들은 기사를 읽으면서 비판적 사고(비판적 사고란 말은 사건의 본질과 의미를 들여다 보기 위한 철학적, 논리적 사고를 뜻함이지 나쁜 의미가 전혀 아니다)와 관점으로 소중한 시간을 투자해 댓글을 달고 그런 댓글들이 다시 기사가 다루는 내용과 사건을 입체적으로 바라보는데 도움이 된다는 사실을 그저 당연하게 여기고 지내다가 문득 우리나라 주요 신문들의 기사에 달리는 댓글들과는 너무나도 다르다는 사실을 깨달았다.

뉴욕타임스의 댓글 문화와 우리의 댓글 문화가 어떻게 다른가 내가 경험한 범위 내에서 한번 살펴 보자면 첫째 뉴욕타임스 기사에 달리는 댓글들에는 신기하게도 막말과 욕설이 전혀 없다. 적어도 내가 읽었던 숱한 기사들 중에는 단 하나도 없었다. 그렇다고 해서 어떤 대상을 비난하는 댓글이 없다는 것은 아니다. 댓글 중에는 거짓말장이(liar)나 위선자(hypocrite)를 들먹이는 댓글들도 있었는데 그나마 이 정도가 가장 심한 비난이고 그것도 기자나 다른 독자에게 향한 비난이 아니라 기사에 등장하는 인물들의 행동과 발언에 근거한 비난이었다.

둘째 뉴욕타임스 닷컴에는 인터넷 실명제가 없지만 자신의 댓글에 거의 대부분 실명으로 보이는 이름을 남기며 이름과 함께 사는 곳을 밝히는 경우도 종종 있다. 또 기사와 관련된 분야의 전문가(예컨대 교수나 연구원)라면 자신의 직장도 명기하곤 한다.

셋째 미국은 각양각색의 사람들이 모여사는 다문화국가라서 그런지 몰라도 다양한(prismatic) 의견들을 공감-비공감, 찬성-반대, 추천-비추천 이렇게 단 두 가지로 묶어버리는 어리석은 편가르기도 없을 뿐더러 댓글을 단 사람끼리 포인트를 잘 짚었다며(good point) 칭찬해주는 경우는 많지만 험한 말을 주고 받으며 싸우는 일도 없다. 서로 의견이 정반대라서 댓글로 토론이 벌어지더라도 그야말로 점잖은 말들이 오갈 뿐이다.

넷째 등수놀이, 낚시놀이, 도배놀이 이런 건 눈을 씻고 찾아도 없다. 아마 뉴욕타임스 독자에게 우리나라 인터넷의 댓글놀이 문화에 대해 어떻게 생각하는지 물어 본다면 왜 제정신으로 그런 시간낭비를 하는지 이해할 수 없다는 반응이 돌아올 것이다.

다섯째 유머의 코드도 우리와 다르고 진지한 댓글 문화가 정착되어 있어서인지 신랄한 풍자를 유머러스하게 하려는 노력이 엿보이는 댓글은 간혹 보여도 우리나라 인터넷에서 흔히 볼 수 있는 진짜 배꼽을 쥐고 웃게 만드는 댓글도 물론 없다.

여섯째 위의 내용을 읽어 보면 당연한 얘기지만 악플에 대한 신고 기능도 없다. 내 짐작으로는 아이디 정지라든지 댓글 차단이라든지 하는 제재 기능도 없을 것이다. 아직 그런 사례는 들어 보지 못했지만 소송 문화가 만연한 곳이니 만큼 아마도 신고될 만한 내용을 댓글로 달면 소송으로 문제를 해결하려 들지 않을까 생각된다.

이상은 전적으로 뉴욕타임스에 달리는 댓글들만, 그것도 일부분만, 살펴 보고 적은 내용이다. 참고로 뉴욕타임스는 이메일 주소만 있으면 누구나 회원 가입을 해서 매일 두 번씩 이메일로 주요 기사를 받아볼 수 있고 자신이 지정한 키워드(예컨대 한국 관련 기사라면 Korea)가 포함된 기사가 올라오면 그 기사만 따로 통지(alert)받을 수도 있다.

그렇다면 우리나라 주요 신문의 댓글란은 어떤 모습일까? 이 부분은 긴 말이 필요없다고 생각되어 그냥 캡쳐한 이미지로 대체하겠다. 아래 이미지는 막말과 욕설로 도배를 할수록 더 많은 찬성표를 얻고 인종차별, 지역차별 등의 편견을 거리낌없이 표출하고도 오히려 박수를 받고 지지와 공감을 얻는 우리나라 어떤 대표(?) 신문의 댓글란의 모습이자 부끄러운 우리들의 자화상이다.

---<덧붙입니다>---

우선 많은 분들이 관심을 가져주셔서 감사합니다만 맨 아래의 이미지는 조선일보 조선닷컴의 기사에 달린 댓글들을 캡쳐한 것입니다. 물론 비교대상도 조선일보를 염두에 둔 글이구요. 솔직히 조선일보를 뉴욕타임스에 비교한다는 것은 언감생심입니다만 우리나라 닷컴 신문 중에서 방문자 수가 가장 많고 댓글이 가장 많이 달리는 곳이 조선일보였기 때문에 조선일보를 선택한 것입니다. 원글에서 이미 포탈의 댓글이 아닌 특정 신문의 기사에 달린 댓글임을 밝혔음에도 불구하고 조선일보 기사에 달리는 댓글들이나 다음, 네이버와 같은 포탈들에 달리는 댓글들이 사실상 별 차이가 없기 때문에 뉴욕타임스의 댓글과 포탈의 댓글을 비교한 것으로 오해하는 분들이 계시는 것 같습니다.

그리고 제가 정말 하고 싶은 얘기는 첫 번째와 두 번째 단락에 중점적으로 담겨 있습니다. 우리나라의 수많은 닷컴들이 악플과 저질 댓글들을 처리하기 위해 얼마나 많은 인력과 비용을 들이는지 자세히 알지는 못하지만 상당히 많은 비용을 치루고 있다고 알고 있습니다. 그 인력과 비용이 인터넷의 발전과 혁신을 위해 보다 생산적으로 쓰여진다면 더 낫지 않을까요? 아주 적절한 비유는 아닙니다만 우리나라 전 국민이 단 한 사람도 길거리에 쓰레기를 무단 투척하지 않게 되어 환경미화원으로 일하시는 많은 분들이 다른 일자리에서 그 땀과 노력을 들인다고 생각하면 더 나은 세상이 될 거라는 생각과 비슷한 이치입니다. 요는 저질 댓글로 인한 사회적 비용의 문제와 좋은 댓글로 인해 얻을 수 있는 사회적 효용의 문제인 것입니다.

개인적으로 우리나라의 댓글 문화는 매우 역동적일 뿐만 아니라 일종의 놀이의 성격을 갖고 있다고 생각합니다. 미국인들이 우리나라의 일부 댓글 문화를 시간낭비라고 보는 것은 댓글을 즐기기 보다는 다른 즐거움을 탐닉하는 그네들의 문화에서 기인한 시각일 뿐이고 댓글을 통해 즐거움을 얻는 우리네 문화도 무조건 나쁘다고 보지는 않습니다. 다만 앞서 말했듯이 나쁜 댓글로 인해 발생할 수 있는 사회적 비용이나 개인적 피해 등의 단점들을 고치고 개선시켜 나가기 위해서 필요한 것은 무엇일까 다같이 한 번 생각해 보기를 바란 것 뿐입니다. 감사합니다. *^^*

'文化' 카테고리의 다른 글

| 호시노와 추성훈은 같은 부류 - 나는 호시노가 마음에 든다 (6) | 2008.08.25 |

|---|---|

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 관련 트랙백을 읽고 (1) | 2008.08.24 |

| Obsessed deeply, Enchanted hardly. (0) | 2008.08.21 |

| 영웅본색, 주윤발은 싸이코패스 (0) | 2008.07.20 |

| 블로그에 음악을 포스팅하면 저작권법 위반이라고? (11) | 2008.04.03 |

When it comes to Koreans, they are surrounded with 4 major powers and are divided into two nations as a race and they are afflicted with too stuffed competitions from cradle to grave as a person. Although they've been invaded by foreign powers thousands times historically and it has lead them precatiously hostile to outer world, they've never marched out for themselves. They've just waged warfares based in Korean Penninsula each other sometimes. There's no doubt that they've been as peaceful as any other country in the world.

Anyhow, heavy competition is inevitable for them so as to get through the harsh circumstances. But the problem is that too much competition often causes unreasonable worries and fears or unbecoming timidness and short-sightedness. Besides they are spiritually devoid and they have no escape. Can you feel they are talking to themselves thirsty and hungry? They've brought Jesus, Buddha, Mammon, and so on to fill their emptiness but failed. Even some have tried to make political beliefs such as capitalism and communism divine and irresistible but failed again. They've been working a lot of miracles, which says they are so capable but they are badly lacking in self-confidence and self-identity, which explains why they are so unstable.

Then now, what is the answer?

'文化' 카테고리의 다른 글

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 관련 트랙백을 읽고 (1) | 2008.08.24 |

|---|---|

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 (111) | 2008.08.22 |

| 영웅본색, 주윤발은 싸이코패스 (0) | 2008.07.20 |

| 블로그에 음악을 포스팅하면 저작권법 위반이라고? (11) | 2008.04.03 |

| 대중에 대한 단상 (0) | 2008.03.25 |

생각컨대 난생 처음으로 나를 눈물 짓게 만들었던 영화가 바로 이 영웅본색이다. 당시엔 꼴에 남자라고 함께 극장에 간 친구들에게 우는 모습을 들키지 않기 위해 숨을 죽여가며 소리없이 눈물을 흘렸던 기억이 아련하다.

교도소에서 갓 출소하여 새출발을 다짐한 아호(적룡)가 자신의 복수를 하다 다리에 총을 맞고 불구가 된 소마(주윤발)의 비참한 모습을 목격할 때, 아호가 경찰인 동생 아걸(장국영)의 이름을 부르자 경관님이라고 부르라고 소리칠 때 등이 사춘기 소년의 눈물샘을 강하게 자극했던 장면들이다. 이 영화를 본 이후 머릿속이 황홀하도록 멋있게 느껴졌던 사나이들의 우정과 의리에 대한 환상은 한동안 뇌리에 박혀 떠나질 않았던 것 같다. 또 그땐 집에서 형과 잦은 다툼으로 상당히 고달팠던 때라 동생을 아끼는 아호(적룡)의 애틋한 모습 또한 부럽기 짝이 없었던 기억도 난다.

하지만 냉정한 30대가 된 지금의 내게 이 영화의 등장인물들은 어떤 느낌을 주는가?

일단 가장 극악무도하다고 생각되는 소마(주윤발)는 거의 연쇄살인마 수준의 범죄자로 자신이 저지른 숱한 악행의 댓가를 제때에 제대로 치루지도 않고 살다가 아무 죄의식없이 허무하게 총격전 와중에 죽는 캐릭터다. 영화는 그저 아호에 대한 저급한 개인적 의리를 지키려는 노력과 아성에 의한 비열한 배신을 부각시킴으로써 소마의 캐릭터를 정당화시키려고 하지만 실질적으로는 정의와는 전혀 거리가 먼 싸이코패스일 뿐이다.

아호(적룡)는 조직의 두목급 간부로 오르기까지의 과거의 구체적인 행적이 묘사되지 않아 역시 착시효과를 일으키지만 영화 곳곳에 깔린 복선은 그가 중범죄자였음을 암시한다. 다만 어떤 명목으로든 3년의 실형을 억울한 마음없이 살고 나왔고 줄곧 개과천선을 꿋꿋이 다짐하면서 자신의 참회와 사회적응에 대한 각오가 진실된 것임을 내비친다. 그러나 인간적인 고뇌나 망설임으로 시달리는 장면이 전혀 삽입되지 않고 고집스럽게 정의에 집착하는 모습만 강조되면서 지나치게 작위적인 캐릭터가 되었다.

아걸(장국영)은 감상적인 철부지로서 경찰학교를 마칠 때까지도 마치 자신의 형이 어떻게 가족을 먹여 살리고 자신의 학비를 댔는지 전혀 몰랐던 것처럼 묘사된다. 그러다 아호가 속한 조직 내부의 알력 때문에 아걸의 집이 괴한의 습격을 받아 아버지가 사망한 일을 계기로 아호를 원망하게 되는데 직업이 형사이고 가정까지 꾸린 가장임에도 유치한 언행과 사리분별이 어두운 모습만 그려지면서 영화 내내 보호가 필요한 불안정한 모습으로 묘사된다.

영화는 마지막 장면에서 아성을 죽여 악연을 끝내고자 하는 아호에게 아걸이 총을 건네 소마의 복수를 하게 함으로써 도드라지는 사필귀정과 형제간의 화해로 대단원의 막을 내리지만 이는 마땅히 있을법한 진실한 정의와 가족애의 승리가 아니라 보기 싫고 생각하기 싫은 것들은 잠재의식에 영원히 가둬두려는 인간 내면의 맹점(Scotoma)을 적절히 활용한, 현실과 유리되고 왜곡된 이미지와 환상의 승리가 아닐까.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 뉴욕타임스의 댓글 문화 (111) | 2008.08.22 |

|---|---|

| Obsessed deeply, Enchanted hardly. (0) | 2008.08.21 |

| 블로그에 음악을 포스팅하면 저작권법 위반이라고? (11) | 2008.04.03 |

| 대중에 대한 단상 (0) | 2008.03.25 |

| 일종의 실용주의 (0) | 2008.03.16 |

그리스인 마틴님의 포스트(효리를 효리라 부르지 못하니...)를 읽다가 예전에 조금 생각해뒀던 내용으로 '물타기 포스팅'을 해 본다. 다음은 블로그에 음악을 올리는 행위와 관련하여 검찰의 처리예규를 소개한 국민일보 기사이다.

저작권 침해사범 처리예규에 따르면 음악 파일을 다운로드 받아 CD로 만들어 돈을 받고 파는 등 영리 행위를 하거나 저작권자의 경고를 무시하고 파일을 삭제하지 않다가 고소되면 형사 처벌된다. 또 사이버 머니를 올리기 위해 미니 홈페이지나 블로그에 음악파일을 올리는 것도 형사처벌 대상이 된다.

그러나 영리 목적 없이 개인적으로 이용하거나 가정 또는 이에 준하는 한정된 범위 안에서 이용하는 경우에는 무혐의 처분된다. 즉 개인이 자신의 홈페이지나 블로그에 음악파일을 올리거나 이를 다른 사람이 다운로드 받도록 했더라도 처벌받지 않는다.

이에 따라 저작권 보호 대행 업체인 ‘노프리’가 음악파일을 무단으로 배포한 혐의로 고소한 네티즌 1만3000여명은 대부분 기소유예 처분을 받을 것으로 보인다. 함께 피소된 다음과 네이버 등 ISP업체의 경우 불법 음원을 보유한 네티즌들에게 음원을 삭제하도록 유도하는 조치를 취하면 기소유예된다.

선정수 기자 [국민일보 2006-01-16 21:42]

<GoodNews paper ⓒ 국민일보. 무단전재 및 재배포금지>

위 기사를 잘 읽어 보면 알겠지만 개인적인 용도이고 비영리 목적이라면 블로그에 스트리밍 형식으로 음악을 올리는 것은 물론 다운로드를 받을 수 있도록 음원을 파일로 올려도 처벌받지 않는다. 솔직히 나도 네이버에서 블로깅을 할 때는 많은 음악을 올렸지만 네이버 측으로부터 단 한 번의 경고도 받은 적이 없다. 오히려 다른 포스트에서 네이버 백과사전 내용을 부분 인용했을 때 네이버 백과사전의 콘텐츠를 제공하고 있는 두산백과사업부 측에서 문제제기를 해와 게시중단을 당한 적이 몇 번 있을 뿐이다.(이 때 솔직히 기분이 매우 나빴다. 게시중단 당한 포스트의 전체적인 맥락을 봤을 때 아주 사소한 인용이었는데 인용 내용의 삭제나 수정을 사전 요청할 수 있음에도 극히 일부분을 문제 삼아 포스트 자체의 게시중단을 요청한 두산백과사업부의 치졸함에 치가 떨렸으니까)

원칙적으로 위에 기사에서 밝힌 검찰의 처리예규에 찬성은 하지만 역시 헛점이 있다고 생각한다. 블로그에서 비영리 목적의 포스트를 통해 음원을 올리는 사람들은 과연 어디서 음원을 얻을 것인가? 가령 네이버에서 은화(실제 돈으로 구매한다)를 주고 음원을 구매한다쳐도 그 음원을 가지고 포스팅을 할 수는 없다. 또는 SK 텔레콤의 네이트 뮤직서비스를 통해 음원을 구매한다쳐도 역시 블로그를 통한 포스팅은 불가능하다. 나같은 경우도 네이버, 벅스, SK텔레콤 등 여러 군데서 음원을 구매해 봤지만 블로그에 음악을 올리기 위해서는 결국 '어둠의 경로(?)'를 이용할 수 밖에 없었다. 평소 이 문제에 관심이 있던 사람이라면 이게 상당히 복잡한 문제임을 알 수 있을 것이다.

생각해 보라. 박상민의 '하나의 사랑'이라는 노래가 좋아서 SK텔레콤에 돈을 내고 휴대전화에 다운을 받았는데 다음이나 네이버 블로그에서도 듣고 싶다면 다음이나 NHN에 또 돈을 내야한다. 그런데 음악을 포스팅함으로써 자기가 느낀 감상도 적고 댓글을 통한 다른 이들의 공감도 확인하고 싶다는 생각이 불현듯 든다면 어떻게 할 것인가. 노래 한 곡을 위해 두 번이나 돈을 냈다지만 정상적인 방법으로는 도저히 길이 없다.

아래는 티스토리에서 포스팅을 하며 오디오 업로드 버튼을 눌렀을 때 보이는 티스토리 측의 면책성 경고이다.

2. 저작권자의 허락을 얻지 않은 음악 파일을 올리게 되면 저작권법 위반으로 법적 책임을 지게 되실 수 있습니다.

위의 경고 조항을 문자 그대로 받아들이면 매우 겁나는 내용이지만 지금까지 이뤄진 법원의 판단이 특별히 바뀌거나 또 그에 따라 검찰의 처리예규가 변경되지 않는 한 너무 겁낼 필요는 없다고 본다. 또한 그렇게 올린 음악을 블로거뉴스로 보낸다한들 결코 블로거뉴스 베스트에 선정될 일도 없을 것이다. 하지만 만약 음악을 포스팅한다면 검찰의 처리예규에도 개인적으로만 이용하라는 단서가 담겨 있는 만큼 공개 여부를 발행으로 하지는 말아야 할 것이다. 발행이 아닌 그냥 공개로만 한다면 개인적이고 비영리적인 목적이 분명한 만큼 법적인 분쟁이 발생할 소지는 거의 없으리라고 생각한다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| Obsessed deeply, Enchanted hardly. (0) | 2008.08.21 |

|---|---|

| 영웅본색, 주윤발은 싸이코패스 (0) | 2008.07.20 |

| 대중에 대한 단상 (0) | 2008.03.25 |

| 일종의 실용주의 (0) | 2008.03.16 |

| 자본과 시뮬라시옹 (0) | 2008.03.15 |

'文化' 카테고리의 다른 글

| 영웅본색, 주윤발은 싸이코패스 (0) | 2008.07.20 |

|---|---|

| 블로그에 음악을 포스팅하면 저작권법 위반이라고? (11) | 2008.04.03 |

| 일종의 실용주의 (0) | 2008.03.16 |

| 자본과 시뮬라시옹 (0) | 2008.03.15 |

| Edinburgh Festival Fringe의 다양한 상들 (0) | 2008.02.12 |

인간과 삶에 대한 확신이 가득한 건강함 뒤에는 다양한 종류의 굳건한 신념이 자리잡고 있다. 그 신념의 대상이 종교든, 이성이든, 과학적 합리주의든, 막시즘이든, 구조주의자들의 구조든, 니힐리스트들의 시뮬라크르든, 지푸라기라도 붙잡지 않고서는 허우적거리며 가라앉다가 마침내 익사하고 만다. 폐를 채울 물도 공기도 없는 곳에서 익사라니. 제 몸 하나 가누지 못하고 이리저리 휩쓸리며 살아 온 타성이 물을 만들어 낸다. 머릿속에 깊이 박힌 숨쉬기 운동에 대한 강박관념이 공기를 만들어 낸다. 풍부한 감수성을 가진 이들은 번개가 내려치듯 정신을 고양시키는 찰나의 해방감을 바탕으로 육체와 영혼을 분리시켰다. 어떤 이들은 육체와 영혼을 구분하여 매개를 만들어내고 또 어떤 이들은 영혼을 부정하거나 육체를 부정한다. 그러나 이는 모두 부질없는 짓이다. 우리에게 필요한 것은 오직 그 어떤 감언이설에도 흔들리지 않는 건강함뿐.

"저 봐라! 카라얀이 온다."

하고 겁을 주곤 했다. 그런데도 그에게는 사람을 잡아당기는 신비한 힘이 있었다. 아마도 그의 노래 솜씨 때문이었을 것이다. 때때로 나는 양로원에 가까운 숲 속에 앉아 카라얀이 깊고 듣기 좋은 목소리로 낯설고 슬픈 노래를 부르는 것을 엿들었다. 사람들은 그 노인을 싫어했다. 멀리서 그가 걸어오는 게 보이기만 해도 문을 닫는가 하면 어떤 사람들은 개를 풀어놓기도 했다. 학교에 다니는 애들은 카라얀이 고양이와 뱀도 잡아먹고 눈에 띄는 것은 무엇이나 훔치며 자기의 부인도 세 사람을 모두 약을 먹여 죽였다는 등 하며 얘기들을 했다.

어느 날 오후 나는 혼자 집에 있었다. 그때 카라얀이 걸어오는 모습이 보였다. 문을 닫아 버리기에는 너무 늦었다. 그가 벌써 집안에 들어섰다. 몸 전체는 거칠기가 짝이 없지만 걸음걸이는 나긋나긋한 짐승 같았다. 아무 말도 없이 내 곁을 그대로 지나쳐서 아저씨의 서재 쪽으로 걸어갔다. 나는 그 방 문을 막으며 소리를 질렀다.

"아저씨는 계시지 않아요. 왜 그러세요?"

그는 나를 밀치고 방으로 들어갔다. 겁에 질리고 잔뜩 긴장한 나는 그 사람의 행동을 자세하게 감시했다. 몽유병 환자처럼 방을 헤매다가 그 사람은 장으로 갔다. 그 속에는 아저씨가 돈을 넣어 두는 궤짝이 놓여 있었다. 말려 봐야 소용이 없다는 사실을 알았다. 카라얀은 더럽고 누렇고 뜬 손으로 돈을 움켜쥐었는가 싶었는데 벌써 돈은 그의 소매 속으로 사라지고 말았다. 모든 일이 마치 아무도 없는 곳에서 일어나기라도 한 듯이 그는 아무렇지도 않은 듯 몸을 돌렸다. 복도로 나오면서 그가 말했다.

"저녁에 놀러 오너라. 노래를 불러 주마."

미끼는 던져졌고 그것이 거의 받아들여질 뻔도 했다. 그러나 카라얀의 계산 착오였다. 그때 아주머니께서 오셨다. 카라얀은 소매가 땅에 닿을 정도로 몸을 굽혀 인사를 하면서 한숨을 쉬었다. 그러더니 손바닥을 펴서 뭐라고 중얼거리며 구걸을 청했다. 나는 아주머니의 옆구리를 찌르면서 그 사람이 한 일을 귓속말로 알려드리려고 했다. 그러나 아주머니는 내 얘기를 그냥 건성으로 들어넘기는 듯했다. 아주머니는 다정하게 카라얀의 더러운 손을 잡으며 말씀하셨다.

"나를 따라와요. 마침 차를 한 잔 준비했어요."

카라얀은 몸을 돌려서 부엌으로 따라 들어가 자리를 잡았다. 기회를 엿보아 나는 아주머니에게 소곤거렸다.

"아주머니, 저 사람이 돈을 꺼냈어요. 아주 많이요."

그랬는데도 이상하게 아주머니는 내 말을 알아듣지 못했다. 두세 번이나 그래봐도 여전히 헛일이었다. 아주머니는 그 더러운 카라얀에게 아주 친절하게 커피와 빵을 대접했다. 이것저것 재미난 얘기가 오고 가더니 아주머니가 물으셨다.

"돈이 필요해요? 카라얀."

그 늙은이는 고개를 끄덕거리다가 재빨리 대답했다.

"아닙니다. 지금은 필요한 건 무엇이든 있습니다."

"돈을 뭣에 써요? 카라얀."

"담배를 사야지요. 마님."

"그렇다면 좋아요. 여기에 돈이 있어요. 이거면 담배를 한 봉지 살 수가 있을 거에요."

늙은이는 아주머니가 또다시 빵을 가지러 자리를 뜬 뒤에야 비로소 그 돈을 집어 넣었다. 나중에는 식탁 위에 빵부스러기를 탁탁 두드려서 그것을 손가락으로 핥아먹었다. 나는 멀찍이 떨어져서 눈을 돌리지도 않고 그 사람만을 쳐다보고 있었다.

카라얀은 몸을 일으켜 다시 땅에 닿도록 인사를 드렸다. 그러면서 중얼거렸다.

"일을 좀 거들어 드리겠습니다. 마님."

"좋아요, 그렇다면 부엌에 있는 커다란 화분들을 수렵실로 좀 옮겨 줘요."

하면서 아주머니는 그에게 길을 가리켜 주고는 나를 데리고 화원으로 갔다. 카라얀 혼자 집안에 놔두고 말이다. 집안에는 옷장 따위가 전부 채워지지도 않았는데.

"아주머니, 카라얀을 혼자 두지 마세요. 그는 돈을 훔쳐요. 두고 보세요."

하고 내가 당황해서 말했다.

아주머니는 빙그레 웃었다.

"그렇지 않다, 그 사람은 그런 짓을 하지 않는다."

나는 아주머니의 말을 알아들을 수가 없었다. 소동이 벌어지고 결국은 절도죄로 끝장이 나고야 말겠지. 얼마 뒤에 카라얀은 땀을 뻘뻘 흘리며 인사를 했다.

"다했습니다, 마님."

아주머니는 그에게 고맙다면서 손을 맞잡아 주었다.

우리들은 그 사람이 화원을 지나 소리없이 모퉁이를 돌아갈 때까지 그의 뒷모습을 바라보았다. 나는 부끄러워하며 거기에 서 있었고 아주머니는 미소를 짓고 계셨다. 그 미소는 점점 얼굴 전체에 번져서 밝고 따뜻하고 즐거운 표정으로 변해 갔다.

"좋은 사람이야."

하고 아주머니가 말을 꺼냈다.

"사람을 바로 이해해야지."

나는 또다서 내가 처음에 본 일을 보고했다.

"그래?"

하고 아주머니는 한숨을 지었다.

"돈은 없는데 아무도 그에게 돈을 주려는 사람이 없다면 어떻게 하든 어디에서든 돈을 손에 넣어야지. 별다른 방법이 없으면 말이야."

잠시 후에 부엌으로 들어갔을 때 식탁 위에 돈이 놓여 있었다. 나는 깜짝 놀랐다. 무엇 때문에 카라얀은 돈을 두고 갔을까? 왜 그랬을까? 그렇다고는 하더라도 아무도 모르게 돈을 궤짝에 다시 넣어 둘 수도 있었을 텐데 무엇 때문에 눈에 띄게 여기에 두었을까?

나는 갑자기 두 사람을 이해했다. 아주머니와 카라얀을. 나는 아주머니에게로 달려가서 아주머니를 안고 흐느껴 울었다.

루이제 린저 /홍경호 역 : '잔잔한 가슴에 파문이 일 때(범우사)' 중에서

'文化' 카테고리의 다른 글

| 블로그에 음악을 포스팅하면 저작권법 위반이라고? (11) | 2008.04.03 |

|---|---|

| 대중에 대한 단상 (0) | 2008.03.25 |

| 자본과 시뮬라시옹 (0) | 2008.03.15 |

| Edinburgh Festival Fringe의 다양한 상들 (0) | 2008.02.12 |

| Jerry Springer: The Opera (0) | 2008.01.31 |

자본과 인간의 일대일 대응이 자연스럽게 받아들여지는 현대 사회에서 인간은 자본의 파생실재(hyperreal)가 되어가고 있다. '자본은 상징적 규칙에 따라 응수해야 하는 하나의 도전(p.46)'이라는 보드리야르의 언급은 이미 낡고 진부하며, 스스로 판 함정에 갇혀있는 듯하다. 하지만 자본에 대한 고발은 이미 사라져가는 체계를 부활시키고자 하는 시도일 뿐만 아니라 시뮬라크르화된 사회에서 엿볼 수 있는 일종의 '시스템의 저지전략'에 불과하다는 보드리야르의 주장은 자본에 대한 저지와 억제가 곧 자신들을 옭아매는 동앗줄과 다를 바 없다는 점에서 여전히 유효하다.

자본 자신은 정작 그가 지배하는 사회와 결코 계약에 의해 맺어져 있지 않다. 자본은 사회 관계의 하나의 환상적인 마법이며 사회에 대한 하나의 도전이다. 그러한 자본에 대답해야 한다. 자본은 도덕적이고 경제적인 합리성에 따라 고발해야 하는 스캔들이 아니다. 자본은 상징적 규칙에 따라 응수하여야 하는 하나의 도전이다.

장 보드리야르 / 하태환 옮김 : '시뮬라시옹(민음사)' 중에서

*풀이

자본과 인간의 일대일 대응이 자연스럽게 받아들여지는 현대 사회에서 인간은 자본의 파생실재(hyperreal)가 되어가고 있다. '자본은 상징적 규칙에 따라 응수해야 하는 하나의 도전(p.46)'이라는 보드리야르의 언급은 이미 낡고 진부하며, 스스로 판 함정에 갇혀있는 듯하다. 하지만 자본에 대한 고발은 이미 사라져가는 체계를 부활시키고자 하는 시도일 뿐만 아니라 시뮬라크르화된 사회에서 엿볼 수 있는 일종의 '시스템의 저지전략'에 불과하다는 보드리야르의 주장은 자본에 대한 저지와 억제가 곧 자신들을 옭아매는 동앗줄과 다를 바 없다는 점에서 여전히 유효하다.

주: 좌익의 자본에 대한 고발은 전통적인 이원론적 대립에 근거한 것이다. 시뮬라크르화된 사회는 이러한 이원론이 무너진 사회다. 따라서 자본에 대한 고발은 이미 사라진 체계(이원론적 구조)를 부활시키고자 하는 시도이며 동시에 짐짓 대립이 있는 것처럼 가장하는 '시스템의 저지전략(p.28)'에 불과하다. 인간이 자본의 파생실재화 되어가는 한 자본은 저지하고 억제해야 할 도전이 아니라 반성과 성찰을 통해 하루빨리 새로운 관계를 설정해야 하는 과제이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 대중에 대한 단상 (0) | 2008.03.25 |

|---|---|

| 일종의 실용주의 (0) | 2008.03.16 |

| Edinburgh Festival Fringe의 다양한 상들 (0) | 2008.02.12 |

| Jerry Springer: The Opera (0) | 2008.01.31 |

| 좋은 블로그가 되려면? (13) | 2008.01.19 |

1. Fringe First Awards(by The Scotsman, since 1973)

:수상작을 3주 동안 매주 뽑는다(수상작은 매년 10편 이상으로 상당히 많은 편이다)

2. Perrier Awards for Comedy(by Intelligent Finance, since 1981)

:*aka - If.comedy awards

3. Stage Awards for Acting Excellence(by The Stage, since 1995)

:best actor, actress, ensemble, solo show 이렇게 네 부문에서 수상작을 뽑는다.

4. Herald Angels(by The Herald)

:Arch Angels, Angels, Little Devils 이렇게 세 부문으로 나누어 수상작을 뽑고 역시 수상작이 많은 편이다.

5. Amnesty Freedom of Expression Award(by Amnesty International, since 2002)

:인권이라는 주제를 가장 잘 묘사한 작품에 수여한다.

6. Carol Tambor Edinburgh to New York Award(for best drama. since 2004)

:<The Scotsman>에 의한 별 네 개 이상의 평점이 필요하고 부상은 뉴욕의 무대에 올려지는 것이므로 뉴욕에서 공연된 적이 없어야 한다.

7. ThreeWeeks Editors' Awards(by threeweeks, since 2005)

:소외된 작품들을 발굴해내는데 역점을 두는 상

8. Terrier Awards(by The Scotsman Piano Bar)

9. Jack Tinker Spirit of the Fringe Award

:에딘버러 프린지 정신을 가장 잘 형상화한 작품에 수여, 시의성을 많이 참작한다.

10. Edinburgh Musical Theatre Awards(by Musical Theatre Matters, since 2007)

:*aka - TheDressCircle.com Award

:새로우면서도 가장 뛰어난 뮤지컬 작품에 수여하는 상

11. Dubble Act Award

12. Tap Water Awards(by the Holyrood Tavern)

'文化' 카테고리의 다른 글

| 일종의 실용주의 (0) | 2008.03.16 |

|---|---|

| 자본과 시뮬라시옹 (0) | 2008.03.15 |

| Jerry Springer: The Opera (0) | 2008.01.31 |

| 좋은 블로그가 되려면? (13) | 2008.01.19 |

| 영어 블로그? 무엇이 문제일까? (5) | 2008.01.13 |

악명 높은 미국의 리얼리티쇼 제리 스프링거쇼가 뮤지컬 버전으로 어제와 오늘(현지시각 1월 29일, 30일) 뉴욕의 카네기홀에서 공연됐다. 자꾸 보다 보면 거친 욕설과 리얼한 주먹다짐이 난무하는 TV화면이나 즉석에서 이뤄지는 가슴 노출 정도의 노골적인 외설에도 거의 무감각해지던 기억만이 가물가물한 이 제리 스프링거쇼는 놀랍게도 5년 전인 2003년에 영국의 에딘버러 페스티벌 프린지에 처음으로 뮤지컬 버전으로 출품되어 최고의 뮤지컬 상을 네 개나 휩쓸었다고 한다.

당시 비평가들의 극찬을 받으면서 런던에서 성황리에 공연을 이어펼치던 '제리 스프링거: 더 오페라'는 이듬해인 2004년 일단의 기획자들에 의해 뉴욕의 무대에서도 곧 볼 수 있게 되리라는 성급한 발표가 나왔지만 재정상의 문제로 인해 자꾸 연기되다가 공연 내용에 신성을 모독하는 대목이 있다고 영국의 한 기독교 단체가 법원에 고발함과 동시에 집요한 비난 여론의 표적이 되는 바람에 뉴욕 공연 계획이 아예 무산되고 말았다. 그 후에도 미국 뮤지컬 제작자들의 많은 구애를 받았는데 작년에야 비로소 협상이 타결되면서 어제 드디어 첫 미국 공연의 서막을 올리게 된 것이다.

앞으로 얼마나 오랫동안 장기공연에 성공하게 될지는 미지수지만 미국 삼류 대중 문화의 결정판으로서 폭력성과 선정성 시비가 끊이지 않는 이 저질 리얼리티 TV쇼가 'The Opera'라는 꼬리를 달면서 대체 어떻게 각색되었길래 수준 높으신 비평가 나으리들의 환호에 둘러싸이게 됐는지 궁금할 뿐만 아니라 영국의 기독교도들을 분노에 휩싸이게 만들었다는 신성모독 논란 또한 자못 호기심을 자극한다. 내가 만약 능력있는 뮤지컬 기획자라면 당장 이 작품의 수입을 추진하지 않을까 하고 한 번 생각해 보는데 그 이유는 탄탄한 인지도를 바탕으로 대중의 호기심을 자극하는 내용에 비평가들의 호평이 더해져 대중성과 작품성을 동시에 인정받는 작품이라고 생각되기 때문이다. 물론 브로드웨이의 제작자들이 앞다퉈 달려들 만큼 영국에서 확실히 성공한 사실 또한 좋은 근거가 될 수 있을 것이다.

뮤지컬 버전에서 노래없는 주연을 맡은 하비 키이텔

'文化' 카테고리의 다른 글

| 자본과 시뮬라시옹 (0) | 2008.03.15 |

|---|---|

| Edinburgh Festival Fringe의 다양한 상들 (0) | 2008.02.12 |

| 좋은 블로그가 되려면? (13) | 2008.01.19 |

| 영어 블로그? 무엇이 문제일까? (5) | 2008.01.13 |

| 블로그를 반말로 쓰지 말라고? (12) | 2008.01.05 |

사실 블로깅을 하면서 방문객수나 댓글수에 연연하지 않겠다고 마음 먹었었다. 광고를 달지 않은 것도 만약 광고를 달게 되면 낚싯글에 대한 유혹을 이기기 힘들 거라는 우려가 있었기 때문이다. 그렇다고 해서 낚싯글을 전혀 쓰지 않는 것은 아니다. 엊그제처럼 방문객수가 많으면 블로깅하는데 큰 활력이 되기 때문에 앞으로도 가끔 배고파지면 쓸 생각이다.

좋은 블로거가 되기 위해서는 다른 이들과 소통하려는 노력을 해야 한다고 밝힌 적이 있지만 좋은 블로그로 인정받기 위해서는 그런 노력을 바탕으로 방문객들에게 재미(호기심), 감동(공감), 정보(지적 욕구) 셋 중의 하나는 충족시켜 줄 수 있어야 한다고 생각한다.

예를 들어 연예찌라시를 자처하면서 연예 관련 내용만 집중적으로 포스팅하는 블로그를 가끔 보는데 이런 블로그는 대중의 관음증적 호기심에, 노골적이지만, 초점을 잘 맞추었다고 할 수 있다. 하지만 선택과 집중에는 성공했다 하더라도 보다 진지한 주목을 받으며 차별화시킬 수 있는 성찬이 되기 위해서는 감동을 담아내거나 기존의 틀을 탈피한 새로운 시각을 어느 정도 곁들여 내놓을 필요가 있을 것이다.

한편으로는 전달하고자 하는 정보에 주안점을 둔 블로그들도 있다. 블로거들에게 유용한 정보를 집대성하려는 듯 끊임없이 좋은 팁들을 찾아 제공해주는 블로그나 마치 논문집을 펼쳐든 듯 수많은 학술 정보들로 가득찬 블로그 또는 어떤 영역의 실제 전문가로서 자신의 영역표시를 하는 듯한 포스트들로 도배된 블로그 등이 바로 그런 예이다. 이런 블로그들에 있어서는 정보의 생산과 가공이 문제가 된다. 자신이 직접 생산해내는 정보에는 한계가 있으므로 많은 경우 가공(인용, 번역 등)을 거쳐 포스팅을 하게 되는데 가공의 과정에서 블로거의 개성있고 독특한 향취가 배어들게 하는 것이 중요하다.

또한 지나치게 딱딱한 정보는 훨씬 말랑말랑하게, 너무 물러서 싸구려로 보이는 정보는 조금 고급스럽게 포장해내는 효과를 원한다면 시선을 사로 잡을 수 있는 장치를 덧붙이거나 호기심을 유발시킬 수 있는 전개 과정을 조합하거나 또는 그림이나 동영상 이용같은 친절한 배려를 담아서 소개하는 등의 방법이 필요할 수도 있다. 누차 말했지만 블로그의 눈높이를 정확히 대중의 눈높이에 맞추고자 한다면 대중이 갖고 있는 지식욕의 문제란 실제로 얼마나 잘, 깊이 이해하느냐의 문제가 아니라 그들이 의지할 수 있는 권위와 활용할 수 있는 현학을 안길 수 있으면 충분하다는 점을 알아야 한다.

따라서 거부감을 유발하기 일쑤인 잘난 척하거나 뭔가 있는 척하는 태도는 우선적으로 금물이고(이런 점에서 내 블로그는 틀려 먹은 것 같다) 논쟁의 여지가 있는 부분에서는 가급적 단순하게 요약된 분명한 결론을 내리거나 아예 가능한 결론을 몇 개로 구분, 나열해서 선택의 책임을 떠넘기는 것도 좋은 방책이다.

마지막으로 블로그가 감동을 줄 수 있는가라고 묻는다면 먼저 아쉬움을 표해야 겠다. 감동을 주는 블로그를 만나기 어렵다고 생각하기 때문이다(넓게 보아 공감글을 포함한다면 꼭 그런 것만은 아니지만 여전히 불만은 남아있다). 우연히 감동적인 소재를 얻거나 맞닥뜨려 좋은 글을 포스팅하는 경우도 있겠지만 여기서 말하고자 하는 것은 사소한 일상 속에서 일어나는 평범한 일을 가지고도 읽는이로 하여금 글쓴이의 마음의 울림을 느낄 수 있게 하는 감수성 풍부한 글들을 만나고 싶다는 바람이다.

혹자는 이런 기대에 대해 그곳은 이미 문필가의 영역이지 블로거의 영역이 아니라고 할지도 모른다. 하지만 이는 블로그의 가능성을 과소평가한 말이다. 하이퍼텍스트로 생산되고 전이되는 텍스트는 이제 모두 블로고스피어의 테두리 안으로 들어올 태세이다. 블로거 기자를 점점 이상하게 여기지 않게 되듯이 블로거 소설가, 블로거 시인을 화제로 얘기하는 게 자연스러워지는 시대가 머지 않아 닥칠 것이다. 물론 그렇다고 해서 종이 출판업계가 위협 받으리라고 보지는 않는다. 연극이나 뮤지컬이 유성영화의 등장으로 망할 듯 잠시 휘청거렸지만 여전히 영화와 병행해서 발전하고 있듯이 종이 출판업계도 쉽게 몰락하지는 않을 것이다.

블로거 기자, 즉 블로그 저널리즘에 관한 얘기가 나와서 하는 말인데 사실 이 글에서 좋은 블로그로 인정받기 위해서 필요한 사항으로 열거하지 않은 것이 있다. 아직 생각이 무르익은 단계는 아니지만 잠깐만 언급하자면 블로거들이 기성언론과는 다른 관점에서의 의제설정이나 분석을 하거나 또는 기성언론의 틈새시장을 공략하는 기삿거리를 내놓는 것에 많은 메타블로그들이 관심을 보인다고 생각하는 부분이다. 즉 현재로서는 이미 기성언론의 기사가 나간 사건을 가지고 블로깅을 해서 편집자들의 주목을 받기 위해서는 그들이 간과하거나 생략한 부분, 숨겨진 함의, 색다른 관점에서의 해석 등의 시도를 해야한다는 얘기다.

이것을 바꿔 말하면 시사에 관해 포스팅하는 수많은 블로거들이 컴퓨터 앞에만 앉아서 컴퓨터로 획득할 수 있는 자료만을 가지고 가공 및 재생산하는 꼴이라는 뜻이 된다. 결국 그렇다면 기사로서의 수준이나 적합성을 떠나 순수블로거들이 다음블로거뉴스를 통해 엄청난 히트를 기록했던 유창선님이나 토씨님 같은 기성언론의 일꾼들과 미디어로서 경쟁한다는 것은 어떤 의미에서는 무의미하다(그분들은 블로거라고는 하지만 아직까지는 기성언론에 속했다고 해야 한다). 왜냐하면 기성언론의 일꾼들은 직접 현장을 겪지 않고 기사를 작성하는 경우에도 수많은 기자들이 발로 현장을 뛰면서 튼튼한 뒷받침을 해주는 경우가 많기 때문이다. 또 설령 어떤 블로거가 취잿거리에 대해 일반 기자보다도 훨씬 깊숙히 관련되어 있어서 보다 생생한 현장을 블로깅으로 알린다고 해도 그가 얼마나 전달능력이 있고 또 꾸준히 객관적인 시선을 유지한 채 적절한 기사를 작성할 수 있는가는 별개의 문제라고 할 수 있으므로 역시 경쟁은 어렵다.

메타블로그에서 높은 순위를 차지한 채 노출되는 어떤 포스트들이(특히 정치와 관련해서) 의견제시나 대안에 대한 고찰 또는 댓글이나 트랙백을 통한 토론의 장을 개설하는 수준에도 미치지 못한 채 감정적 선동에 머무르거나 아니며 말고 식의 말장난에 그치는 것을 가끔 볼 때면 '블로그 저널리즘의 정체는 과연 무엇인가'라는 의문은 더욱 깊어진다.

다시 좋은 블로그 얘기로 돌아와서 위에서 예를 들었듯이 자신이 없는 쪽은 차라리 내팽개치고 어느 하나에 집중하는 것도 나쁘지는 않다. 하지만 많은 좋은 블로그들은 둘 이상의 장점을 갖고 있다. 재미도 있고 공감도 가거나 유익한 정보도 얻고 재미도 있거나 하는 식이다.

내 블로그는 아직 어떤 구체적인 타겟이나 방향을 못 잡은 상태다. 재미도 없고 공감도 안 가고 유익한 정보도 별로 없다고 느껴지는 사람이 많아도 어쩔 수 없다고 생각하는 이유가 바로 그 때문이다. 또 어떤 소재를 두고 뭔가를 쓰려고 할 때 반드시 검색을 먼저 해보는데 정리가 잘 된 좋은 글이 눈에 띌 때는 괜히 남의 밥에 숟가락 하나 더 얹는 그런 글을 피하려는 마음 때문에 지레 포기하는 경우가 많다. 아무리 밑천이 부족하더라도 다른 곳에는 존재하지 않는 나만의 포스트를 가지고 블로그를 꾸미기 위함이다. 하지만 읽는이를 전혀 배려하지 않고 있는 부분은 어떻게든 고쳐 보려고 한다, 잘 될지는 모르겠지만.

'文化' 카테고리의 다른 글

| Edinburgh Festival Fringe의 다양한 상들 (0) | 2008.02.12 |

|---|---|

| Jerry Springer: The Opera (0) | 2008.01.31 |

| 영어 블로그? 무엇이 문제일까? (5) | 2008.01.13 |

| 블로그를 반말로 쓰지 말라고? (12) | 2008.01.05 |

| 이올린 추천수의 비밀 (0) | 2008.01.05 |

이 글은 Cimio님의 ' 나도 영어 블로그 하나 운영해 볼까? '를 읽고 쓴 엮인글입니다.

저도 우리나라 블로거들이 전세계의 블로고스피어를 무대로 삼아 활약하는 모습을 꿈꾸는 사람 중의 한 명입니다만 그걸 굳이 영문 블로그를 통해 이뤄야 할까에 대해서는 현재로서는 회의적인 시각을 버릴 수가 없습니다. 머지않아 중국어로 된 중화권 블로고스피어도 영어권을 맹추격하는 규모로 성장할 것인데 그럼 그때는 또 중국어로 블로깅을 해야 할까요?

아무튼 먼저 영어로 블로깅할 때 우리나라 블로거들이 갖는 한계에 대해서 간단히 살펴 보겠습니다. 우선 무엇보다 영작문 실력에 대해 한마디 하지 않을 수가 없습니다. 우리나라 사람들의 교육시간 대비 영어실력에 대해서는 정말 말들이 많지만 글쓰기라는 부분에 한정시켜 생각했을 때 과연 얼마나 많은 블로거들이 영어 블로그를 꾸려나갈 수 있을까요? 게다가 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기라는 언어의 네 가지 영역 중에서 가장 어려운 부분이 쓰기라는 사실을 감안하면 토종 한국인에게는 영어로 글을 쓴다는 것 자체도 힘든데 유려한 문체나 글의 감칠 맛을 통해서 주목을 받거나 인기를 끌고 싶다는 생각은 일단 언감생심이라고 할 수 있습니다. 지속적으로 꾸준히 쓰는 힘이 있어야 한다는 점도 두통거리일 테지요.

그렇다면 화젯거리 또는 이슈라는 측면을 공략해야 할 텐데요. 생각나는 대로 마음껏 써내려갈 수 있는 자국어 블로그에서도 화젯거리를 찾기 힘들어하는 현실에 비추어 봤을 때 현재 상태에서는 영어권 독자들의 관심을 끌 수 있거나 그들과 공감할 수 있는 이슈의 발굴을 기대한다는 것은 솔직히 무리입니다. 결국 한국인으로서 당연히 정통할 수 밖에 없는 한국적 이슈에만 치중하게 될 텐데 영어권에서 우리나라가 갖고 있는 낮은 국가 인지도와 국가 이미지를 떠올린다면 '변방의 북소리' 정도에 그칠 것이라는 생각입니다. 또 우리나라에서 외국인으로서 인기 블로거에 등극한 사야까님과 같은 접근방식도 단일민족국가임을 은근히 뽐내는 우리나라에서나 가능한 것이지 '인종의 용광로(melting pot)'라고 불리는 미국에서는 전혀 안통할 겁니다. 다만 포브스에서 내놓은 전망처럼 K-pop이 유행하는 등 가요나 영화, 드라마 등을 통해 제2의 한류 열풍이 불어 영어권 블로거들의 한국적인 것에 대한 관심이 적극적으로 바뀐다면 양상이 조금 달라질지는 모르겠습니다.

그럼 이런 비관적인 전망 앞에 무릎을 꿇고 아예 쳐다보지도 말아야 하는 게 정답일까요? 물론 그렇지는 않습니다. 영어 블로그에 대해 아직은 회의적이라는 시각에 변함은 없습니다만 기본적으로 어느 정도(?) 영어실력을 갖췄다는 가정 하에, 첫째 영어로 된 블로그를 다양한 언어로 번역하고 동시에 세계 각지의 관련 소식 등을 포스팅해주는 블로거 자원봉사자들을 모집하는 민간 연구소나 NGO 등의 단체의 활동에 참여하는 방법이 있습니다. 그들을 통해 인맥을 쌓고 또 그들의 영향력에 일정 부분 편승함으로써 영어권 블로고스피어에 쉽게 진출하는 방법이라고 할 수 있죠. 둘째 영어권 블로거와 영어로 된 팀블로그를 운영하는 것도 매우 좋은 방법입니다. 여러가지 난관이 앞을 가로막을 수도 있지만 일단 가능하다면 비록 성공하든 못하든 좋은 경험이 되리라는 것은 쉽게 예상할 수 있습니다. 셋째 위에서도 언급했지만 한국적 이슈에 매달리지 말고 영어권의 이슈를 가지고 한국적인 시각으로 바라본 것을 소개한다는 식의 기본 방향을 잡고 쓴다면 먹혀들어갈 소지가 있습니다. 가령 예를 들면 이번 미국 대선의 민주당 예비 경선에 대해 포스팅을 하면서 '한국인들이 오바마 또는 힐러리를 지지하는 이유'라는 제목을 달고 그들이 주장하는 한반도 정책을 보며 느낀 점이나 현실과 동떨어진다고 생각하는 점을 소개한다든지 아니면 '오프라 윈프리가 만약 한국에 와서 쇼를 진행한다면?'라는 식의 제목을 달고 흥미진진한 내용을 채워넣을 수만 있다면 영어권 블로거들의 시선을 단숨에 사로잡을지도 모릅니다.

앞에서 약간 냉소적으로 써놓기는 했지만 거대한 잠재력을 지닌 중화권에 대한 준비도 매우 현실적인 얘기일 수 있습니다. 조금 빗나간 얘기이기는 하지만 만약 그런 상황이 닥치더라도 중화권에서 만큼은 중국어로 블로깅하는 것을 독려하기 보다는 중국인들이 한국어를 배워서 읽을 수 있도록 중국에서 한국어를 알리는 노력에 더 힘을 쏟았으면 하는 게 솔직한 바람입니다. 마음 같아서는 미국의 언어생활에서 스페인어가 차지하는 비중 만큼 중국에서 한국어도 비슷한 위상을 차지할 수 있게 됐으면 하는 게 제 생각이지요. 만약 그런 시도가 부분적으로라도 성공하게 된다면 블로고스피어에서의 위상 뿐만 아니라 국운 자체를 융성하게 하는데 큰 도움이 될 것입니다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| Jerry Springer: The Opera (0) | 2008.01.31 |

|---|---|

| 좋은 블로그가 되려면? (13) | 2008.01.19 |

| 블로그를 반말로 쓰지 말라고? (12) | 2008.01.05 |

| 이올린 추천수의 비밀 (0) | 2008.01.05 |

| 태그와 블로깅 (1) | 2008.01.04 |

의외로 많은 이들이 블로그에 글을 올릴 때 경어체를 고집하면서 그것이 마치 '매너', 즉 예의 바르고 공손한 자세인 양 남들에게까지 강요하는 모습을 본다. 블로그 뿐만 아니라 게시판에 글을 올릴 때도 마찬가지다. 평어체를 사용하여 게시물을 올리면 게시판에 반말로 글을 올리면 되겠냐면서 꼭 '태클', 즉 딴죽을 거는 사람이 하나씩은 있다.

사실 이것은 문어체와 구어체를 구별하지 못해서 생기는 현상인데 구어에서는 화자와 청자의 위계나 상황에 따라 적절한 경어법을 사용해야 하지만 문어에서는 글의 종류를 막론하고 평어체를 사용함이 일반 원칙이다. (따라서 블로그에서 경어체를 사용하지 않는다고 해서 예의없고 불손하다고 주장하는 것은 오해에서 비롯된 그릇된 비난이다.)

그렇다면 글에서 경어체를 사용할 수 있거나 사용해야 하는 경우는 어떤 경우일까? 첫째 시나 수필 등에서 각별한 의미를 전달하거나 특별한 느낌을 주기 위해 사용할 수 있다. 둘째 글을 읽는 이의 범위가 글쓴이보다 손윗사람으로 한정되어 있을 때는 경어체를 사용할 수 있다. 셋째 당연한 얘기지만 손윗사람에게 보내는 서간문에서는 경어체를 사용해야 한다. 넷째 구어체의 글을 인용한 인용문에서도 경어체를 사용할 수 있다.

조금 섣부른 단정일 수도 있으나 온라인 게시물에서 경어체를 써야한다고 철썩같이 믿고 있는 분들은 문어체와 구어체를 구별하는데 서투르기도 할 뿐만 아니라 아마도 실생활에서 책이나 신문기사 등을 읽어 본 경험이 매우 부족하지 않나 싶다. 왜냐하면 위에서도 언급했듯이 문어에서는 평어체가 원칙이기 때문에 오히려 평어체로 쓰지 않은 글을 찾기가 더 힘들기 때문이다. 그럼에도 불구하고 평어체로 쓴 글을 읽으며 어색하다고 느낀다는 것은 곧 종이 위에 활자화된 글에 대해 익숙하지 않음을 의미하는 게 아닐까?

'文化' 카테고리의 다른 글

| 좋은 블로그가 되려면? (13) | 2008.01.19 |

|---|---|

| 영어 블로그? 무엇이 문제일까? (5) | 2008.01.13 |

| 이올린 추천수의 비밀 (0) | 2008.01.05 |

| 태그와 블로깅 (1) | 2008.01.04 |

| 무엇이 블로깅을 이끌어 가는가? (7) | 2008.01.03 |

1.이올린의 추천수는 어떻게 결정되는 건가요?

: 추천점수는 추천, 북마크수, 코맨트수, 조회수가 종합적으로 반영이 되어 산출 됩니다.

: 점수 가중치의 순서는 위에 나열한 순서와 같습니다.

2.저같은 경우 한 번 추천하면 5의 추천수가 올라가던데 회원일 때는 5가 올라가는 건가요? 그렇다면 1이 올라가는 것은 누가 추천한 건가요?

: 이올린에 걸린 추천으로 추천 점수에 5점이 가산됩니다.

: 이올린을 통한 해당 글의 조회숫자에 따라 1점씩 가산됩니다.

3.그리고 포스트 내용이나 다른 메타블로그의 추천수에 비해 조금 이해하기 힘든 추천수(예컨대 15,000 이상이라든지)가 보일 때도 간혹 있던데 그런 경우는 어떻게 해서 그런 숫자가 나온다고 생각해야 되나요?

: 실질적으로 이슈글이 되어 글의 조회수가 높고, 해당 글에 달린 커멘트나 트랙백 숫자가 높다면 만점이상의 점수는 가능합니다.

4.누군가 5이상의 추천수를 행사하는 분이 계시는 건가요?

: 글에 대한 추천은 모든 회원이 동일하게 5점의 점수를 행사하게 됩니다.

5.또 자기 포스트에 대해서도 추천이 가능하던데 그렇게 할 수 없도록 수정할 의향은 없는 것인지도 궁금합니다.

: 추천포스트 목록에 올라갈 수 있는 최소 점수가 자기추천/자기북마크 한 점수보다 높은 상태이고 사실상 자기가 자신의 글을 추천하는 데에 점수의 반영이 높은 편이 아니어서 기능을 막는 것이 큰 의미가 없다고 판단하여 따로 처리하고 있지 않습니다.

- 이올린 드림

친절하고 성의있는 답변에 대해 감사드린다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 영어 블로그? 무엇이 문제일까? (5) | 2008.01.13 |

|---|---|

| 블로그를 반말로 쓰지 말라고? (12) | 2008.01.05 |

| 태그와 블로깅 (1) | 2008.01.04 |

| 무엇이 블로깅을 이끌어 가는가? (7) | 2008.01.03 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(III) (2) | 2008.01.01 |

네이버에서 블로깅을 할 때와 비교해서 이곳 티스토리에서 달라진 점을 하나 꼽으라면 태그의 활용을 들 수 있다. 노출도를 높이기 위해서는 메타블로그의 태그 검색 기능을 십분 활용해야 하는 탓도 있지만 글의 주제나 글에서 다루고 있는 내용을 한눈에 알 수 있게 해주는 것이 바로 태그이기 때문이다.

위키의 설명을 참조해 블로그에서 사용되는 태그에 대해 간단히 정의를 내리자면 태그란 블로그나 웹페이지에 덧붙여진 메타데이터(metadata, 일명 데이터에 관한 데이터, 즉 데이터 관리상 필요한 작성자, 목적, 저장 장소 등 데이터의 속성에 관한 데이터를 일컫는 용어)로서 키워드 기반의 정보 검색이나 분류를 가능케 해주는 관련 핵심용어(keyword)라고 한다.

다시 말해 블로그에서 사용되는 태그는 보통 그 포스트의 키워드로서 글의 주제일 수도 있고 내용상 도드라진 소재일 수도 있다는 뜻이다. 그렇지만 태그를 어떻게 붙여야 한다는 기준이나 규약은 전혀 없기 때문에 어떻게 활용하는가는 전적으로 블로거 마음에 달린 것이라고 할 수 있다.

노출 빈도를 최우선적으로 고려한다면 사람들이 검색어창에 칠만한 태그를 선정하는 작업이 필요할 것이고 왼쪽 그림처럼 일반적인 사용을 피하고 태그를 통해 어떤 메시지를 전달하거나 예고할 수도 있을 것이다.

왼쪽은 '무엇이 블로깅을 이끌어 가는가?'라는 포스트에 달았던 태그들이다. 이 포스트에는 pseudo-journalism에 관한 언급이 단 한 줄도 등장하지 않지만 해당 글과 관련하여 다음에 다룰 주제를 예고하는 의미로 사용하였다.

앞서 말했듯이 태그의 활용영역은 여전히 미개척의 단계라고 할 수 있으므로 태그에 재치와 유머를 담아 웃음을 유발시킬 수도 있을 것이고 배보다 배꼽이 더 큰 태그를 붙이는 사람이 나올 수도 있을 것이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 블로그를 반말로 쓰지 말라고? (12) | 2008.01.05 |

|---|---|

| 이올린 추천수의 비밀 (0) | 2008.01.05 |

| 무엇이 블로깅을 이끌어 가는가? (7) | 2008.01.03 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(III) (2) | 2008.01.01 |

| 짝짓기 본능과 옴므/ 팜므 파탈 (0) | 2007.12.31 |

블로깅을 왜 하는가?

며칠 전 왕년의 이웃들에게 티스토리 초대장을 발송하면서 '타인과 건강하게 소통하기 위하여' 블로깅을 한다고 적은 적이 있지만 그 이후로 줄곧 그 말이 나 자신의 블로깅 행태와는 뭔가가 안 맞는 것 같아서 개운하지 않고 찝찝한 느낌이 떠나질 않았다. 오늘은 그 찝찝한 느낌을 한 번 풀어보고 싶다.

우선 내가 올리는 포스트는 모두 직접 쓴 것들이지만 읽는 사람을 특별히 배려해 본 적이 없다. 간혹 내 포스트에 대해 어렵고 딱딱하게 느껴진다는 불만스러운 시선을 느낄 때도 있었지만 각자 눈높이와 기준이 다르다고 생각했고 무엇보다도 남들이 아닌 나 자신을 위해 쓴다는 생각이 강했기 때문에 그다지 신경을 쓰지 않았다. 그렇다면 역시 '건강한 소통'과는 거리가 먼 것일까? 인기에 연연하지 않고 환심을 사고 싶은 생각을 가지지 않았을 뿐이라고도 생각해 보지만 어떤 벽을 치고 있는 것처럼 느껴지는 것은 분명한 사실이다.

그렇다면 대체 무엇 때문에 '건강한 소통'이라는 생각이 떠올랐을까? 곰곰히 생각해 보건대 그것은 내 내면의 요구에서 비롯된 것이다. 즉 타인과 소통하기 힘들도록 계속 벽을 치고 껍질을 만들어가면서도 한편으로는 소통에 대한 바람이 쉬이 잦아들지 않기 때문에 이런 모순적인 행태가 발생한다는 뜻이다. '건강한 소통'이 무엇인지 정의 내리는 것은 각자의 몫일테지만 반드시 소통을 전제로 하고 있다는 점에서 역시 벽을 치고 끊임없이 간격을 일정하게 유지하는 행태는 모순으로 비춰진다. 벽을 넘어 서로 텔레파시라도 교환되기를 꿈꾸는 것일까?

무엇이 블로깅을 이끌어 가는가?

내가 보기에 블로깅을 꾸준히 하는데 도움이 되는 원동력은 크게 두 가지이다. 하나는 위에서 말한 것과는 조금 다른 의미에서의 소통(疏通)이고 또 하나는 놀이적 요소다. 여기서 말하는 소통의 본질은 공감과 유대감인데 엄밀히 말하자면 공감을 통한 카타르시스와 유대감을 통해 느끼는 환희(자신감, 존재감, 삶의 의미, 불안에서 벗어나는 기쁨 등을 모두 포함한다)가 블로깅을 하는데 큰 힘을 준다. 놀이적 요소는 좀 더 구체적으로 표현하자면 RPG(Role Playing Game)의 구조적 요소라고 해야 하는데 Role Playing 요소 자체는 공감에 속하는 부분이고 여기서는 그 구조적 요소, 즉 RPG를 구성하는 경험치와 레벨 시스템만을 일컫는다. 쉽게 말해 모든 메타블로그 사이트에서 구현하고 있는 '추천 기능'과 '등급 시스템'을 떠올리면 되겠다.

우리나라 인터넷에서는 뭘 하더라도 일단 기본적으로 공감과 RPG 요소가 깔려있지 않으면 손님이 없다는 것은, 의식을 하든 안 하든, 일종의 상식에 속하는 것이지만 놀이와 놀이를 닮은 시스템을 구별해야 한다는 데에 너무 집착한 나머지 RPG적 요소를 도입만 해놓고 관리를 등한시하거나 엉뚱하게 활용하게 되면 사용자들의 저항에 부딪히게 된다(예컨대 다음블로거뉴스?). 현재 고만고만한 메타블로그 사이트들 중에서 선두 자리로 박차고 나가고 싶은 곳이 있다면 이 RPG적 요소도 보다 정교하고 공정하게 손봐야 할 것이다.

RPG 요소는 '추천'이나 '등급', '순위'외에도 '방문자수', '페이지뷰', '광고를 통한 수입' 등에서도 엿볼 수 있다. 한눈에 알 수 있겠지만 이런 RPG 요소의 특징은 주관적 지표의 수치화, 계량화이다. '추천'은 '공감'을, '등급/ 순위'는 '실력 또는 노력'을, '방문자수'는 '관심'을 수치화해서 보여준다. 현대인의 조급증, 특히 우리나라에서는 '빨리빨리 증후군'이 이렇게 눈에 빨리 들어오는 성과를 선호하게 만드는 중요한 원인 중의 하나라고 보여지는데 이 RPG적 요소, 놀이적 요소에서 주로 힘과 탄력을 받아 블로깅을 하던 블로거라면 일정한 기간 내에 소통쪽으로 힘의 원천을 옮겨가는 편이 좋을 것이다. 놀이적 요소에서만 재미를 느끼며 블로깅에 힘을 내면 확 타오르기는 하지만 오래가지는 못하기 때문이다.

어쨌든 얘기가 옆길로 조금 새나갔는데 소통과 놀이적 요소 외에도 나르시즘적 도취나 정리하기 좋아하는 개인적 성향 등 블로그를 꾸려나가는 힘에 대해서는 더 다양하고 많은 원천들을 찾을 수 있겠지만 어디에서 힘을 얻어 블로깅을 하든 간에 좋은 블로거가 되기 위해서는 조급하게 생각하지 말고 여유를 갖고 블로깅을 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 이올린 추천수의 비밀 (0) | 2008.01.05 |

|---|---|

| 태그와 블로깅 (1) | 2008.01.04 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(III) (2) | 2008.01.01 |

| 짝짓기 본능과 옴므/ 팜므 파탈 (0) | 2007.12.31 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(II) (0) | 2007.12.30 |