리처드 도킨스의 '만들어진 신'에 버트란드 러셀에 대한 언급은 나오지만 실존주의 철학자들에 대한 언급은 전혀 나오지 않는다. 그가 동물 행동학과 진화 생물학을 전공한 영국인 과학자라는 사실을 감안한다면 그들을 다루기 힘든 것이 당연하리라는 생각도 든다. 그러나 무신론의 전도사를 자처하고 나선 그에게서 '신은 죽었다'라는 유명한 말을 던지며 일생을 기독교와 싸웠던 니체나 '인간은 無 한가운데 던져진 존재(Geworfenheit)'라고 했던 하이데거, 또는 '존재는 필연이 아닌 우연이다'던 사르트르와 같은 무신론적 실존주의 철학자들의 그림자를 찾아내는 건 그다지 어렵지 않다. 다만 리처드 도킨스는 과학자로서 다윈주의를 근거로 한 '신은 없다, 창조 따위는 존재하지 않았다'라는 주장을 가지고 대중을 설득하려고 하는 반면 무신론적 실존주의자들은 당시에 이미 무신론을 기정사실로 받아 들이고 오히려 그로 인해 인간에게 초래되는 불안과 허무를 극복하는 방법을 제시하기 위해 노력했다고 보여진다.

따라서 앞의 글에서 제기했던 '믿음 또는 신앙이 없거나 목적론적 세계관에 대한 부정을 감내할 만큼의 충분한 지적인 용기가 없으면 불안, 절망, 우울, 고통 등이 야기된다고 할 수 있는가?'라는 질문에 대해서는 그들을 인용해 이렇게 대답할 수 있다. 19세기 도스트예프스키가 '악령'에서 무신론으로 인한 불안과 허무를 벗어날 방법은 자살 밖에 없다는 듯 끼릴로프와 스따브로긴을 자살로 내몰았을 때나 니체가 '신은 죽었다. 고로 우리는 초인이 되어야 한다'고 말할 때까지만 해도 신은 모든 존재와 모든 가치의 근원으로 여겨졌기 때문에 그러한 불안과 허무는 일반적으로 널리 받아들여졌다. 하지만 지금은 19세기 만큼 종교가 인생에서 일정한 의미를 점하고 있는 것은 아니고 또 당시의 사고방식이 여전히 유효하다고 하기에는 생물학, 의학, 심리학, 인류학, 종교학, 고고학, 사회학 등 여러 분야의 수많은 성과들이 신에 대한 의문을 당연시 여기게 만들었다. 따라서 무신론에 의한 불안이나 허무는 시위를 당긴 만큼 화살이 나가는 것처럼 유신론에 경도되었던 만큼 그 반작용으로 인한 충격과 고통으로 드러날 것이다.

그렇다면 루이스 월퍼트의 주장처럼 믿음 또는 신앙이란 생존 경쟁에 유리하기 위한 진화의 산물로서 뇌 속에서 이루어지는 명령과도 같은 것이기 때문에 '25세기가 되어도 교회와 절은 동네마다 안존할 것'인가? 개화된 현대사회에서도 여전히 무속행위가 존재하듯이 역사보다도 인간의 내면에 더 뿌리를 깊게 내린 종교도 어떤 형태로든 생존할 것이다. 그러나 현재와 동일하거나 비슷한 형태와 규모로 안존할 것이라는 말은 넌센스다. 즉 왕실에서 국가 중대사를 놓고 굿을 벌였던 15세기의 무당과 많은 사람들에 의해 사기꾼과 동급으로 취급받는 21세기의 무당이 큰 차이가 있듯이 무신론적 인식이 확산됨에 따라 과거의 단점과 해악을 줄이는 쪽으로 변화하지 않는 종교의 영향력은 급속히 감퇴하여 종교는 일순간에 지식하위계층의 미개한 습속으로 전락할지도 모른다. 또한 현재 과학의 발전 속도나 수요를 생각했을 때 월퍼트가 주장하는 종교의 순기능을 대체할 수 있는 발명품이 나오는 것은 시간 문제이다. 다만 이런 예상은 종교를 이용하여 권력을 행사하는 자들의 반발을 고려하지 않은 것이고 그 반발의 여부와 정도에 따라서 종교 몰락의 일정은 늦춰질 수도 있을 것이다(지역, 문화 등 개별적 특수성도 고려하지 않았다). 또 이는 월퍼트와 같은 다윈주의자들에게는 '인생의 의미가 정해지지 않았듯이 진화의 방향이나 속도 또한 정해지지 않았다.'는 명제와 같은 의미로 받아들여질 수도 있다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 태그와 블로깅 (1) | 2008.01.04 |

|---|---|

| 무엇이 블로깅을 이끌어 가는가? (7) | 2008.01.03 |

| 짝짓기 본능과 옴므/ 팜므 파탈 (0) | 2007.12.31 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(II) (0) | 2007.12.30 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(I) (0) | 2007.12.28 |

가끔 냉정하게 변하는 현실과 어울리지 못하여 점점 퇴색되어가지만 폐기되지는 않을 것이 명백한 고정관념을 어떻게 처리해야 하는가 고민이 들 때가 있다.

가령 일부일처제에 대해 대다수 인류가 가지고 있던 근대의 확고한 믿음은 여러 사회생물학적 성과에 의해 도전받고 있고 현대문명에서 비롯된 생활양식의 수많은 변화는 이러한 인식의 천이를 가속화시키고 있는데 가족제도나 짝짓기에 관해 관찰되는 인간의 행태가 야생동물의 그것과 별로 다를 바 없다는 다양한 연구의 결론들은 사실상 전혀 새로운 주장이 아니며 또한 종교, 법률, 도덕 등 사회적 제도의 틀 안에 인간의 본능을 가두어 두고 이를 논리적으로 뒷받침하기 위해 고안된 당위들의 패배를 의미하는 것도 아니다.

예컨대 엥겔스는 일부일처제의 역사적 기원에 대해 '가족, 사유재산, 국가의 기원'에서 남성이 여성의 성을 통제하면서 상속자를 보호하고 재산상 이익을 확보하기 위해 일부일처제가 필요했다는 주장을 했고 베블런(Veblen)은 '유한계급론'에서 "적에게서 전리품으로 여성을 약탈하는 행위가 소유권 혼인 행태를 낳았다"고 주장했으나 이러한 경제학적 관점의 주장들에 일부일처제가 실은 생물학적으로도 인간의 본능에 어긋나는 제도였다라는 설명을 덧붙인다고 해서 현재의 일부일처제를 후퇴시킬 빌미는 전혀 제공할 수 없을 것이다.(문장 중 일부는 '한겨레21'의 기사 '진화하는 모노가미'중에서 부분 인용)

사실 인류 전체 및 역사 전체를 놓고 봤을 때 일부다처제 또는 일처다부제가 비정상으로 취급되던 시기나 지역은 매우 한정적이었으며 현재도 일부일처제가 인류에게 있어 아주 지배적인 가족제도라고 하기는 어렵다. 이는 굳이 이슬람 문화권이나 과거의 동양문화권을 언급하지 않더라도 쉽게 수긍이 가는 얘기로서 어찌보면 일부일처제란 서구에서 발명된 제도라고까지 할 수 있을지도 모른다.

어쨌든 기본적으로 우수한 유전자를 후세에 남기고자 하는 진화적 본능 때문에 남성은 되도록 많은 여성과 관계를 맺고 싶어하고 여성은 양육을 고려해서 좀 더 강하고 우수하며 헌신적인 남성을 찾게 된다는 사회생물학적 관점은 인간의 일부 이중적 행태, 특히 짝짓기에 관해 야생동물적 본능과 인간적 이성이 충돌하는 경계에서 드러나는 이중성에 대한 명료한 해석의 기준을 제공한다. 즉, 짝짓기에서 보이는 인간행태의 이중성이란 더 나은 상대방을(에게) 선택하기, 또는 선택되기를 바라는 구애의 몸짓을 보다 효과적으로 펼치기 위해 벌이는 속임수와 차별화에서 비롯된 것이며 속임수는 각 개인의 내면적 모순과 이중성, 차별화는 집단 내 개인들간의 모순과 이중성으로 나타난다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 무엇이 블로깅을 이끌어 가는가? (7) | 2008.01.03 |

|---|---|

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(III) (2) | 2008.01.01 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(II) (0) | 2007.12.30 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(I) (0) | 2007.12.28 |

| YTN 뉴스 앵커의 고정관념을 깨는 모습? (1) | 2007.12.23 |

리처드 도킨스와 똑같이 다윈주의의 신봉자이면서도 종교에 대해서 만큼은 사뭇 다른 관점을 취하고 있는 사람이 있다. 바로 '신을 믿는 사람이 생존 경쟁에서 살아 남는다'고 주장하는 발생 생물학자 루이스 월퍼트이다. 최근 우리나라에 번역, 소개된 자신의 저서 '믿음의 엔진(원제 Six Impossible Things Before Breakfast: The Evolutionary Origins of Belief)'에서 그는 인간이 진화를 통해 자신의 뇌속에 믿음 엔진(Belief Engine)을 갖게 되었다고 주장한다.

'종교 활동은 심적 스트레스를 줄이고 행복감과 낙관론을 고취시킴으로써 심장에의 부담 같은 신체상의 스트레스를 경감시키는데 일조하며, 따라서 종교적 믿음이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 생존 경쟁에서 살아남을 가능성이 크다.'(218쪽)

즉 믿음 또는 신앙은 각 개체에게 생존 경쟁에 유리한 위치를 점하게 해주며 이는 진화의 산물이라는 뜻이다. 그는 '나는 내 아들이 열성 기독교 신자가 됐을 때도 말리지 않았다'면서 자신의 아들은 스스로 선택한 믿음으로 인해 더 안온한 삶을 살 수 있으리라는 암시를 던진다(다시 말해 자신은 그런 믿음을 절대 인정하고 가질 수 없었기에 평생 고통을 받았다거나 또는 어떤 정신적 불이익을 감수하며 살았다는 생각이 깔려있다).

엄밀히 말하자면 그의 주장은 리처드 도킨스에게 쏟아지는 항의편지에서처럼 종교적 믿음이 없으면 불안, 절망, 우울, 고통 등을 야기한다는 말과 동일한 논리값을 갖는 것은 아니지만 '풀리지 않은 질문들에 대해 그것들을 안고 살아갈 만큼 지적인 용기를 가져야 한다'는 그의 말을 되새겨 볼 때 루이스 월퍼트 역시 그런 주장에 대해 완강히 부정하지는 않을 것 같다.

논의를 단순화시켜 몇 가지 핵심적인 질문으로 요약시키면 다음과 같다.

1. 믿음 또는 신앙이 없거나 목적론적 세계관에 대한 부정을 감내할 만큼의 충분한 지적인 용기가 없으면 불안, 절망, 우울, 고통 등이 야기된다고 할 수 있는가?

2. 믿음 또는 신앙은 진화의 산물이기 때문에 여전히, 그리고 앞으로도 각 개체의 생존에 유리할 것이라는 월퍼트의 주장과 전세계가 유기적으로 연결된 현대에 이르러서는 기존의 생물학적 진화의 좁은 관점에서 벗어나 사회적 진화까지 모두 고려해야하며 따라서 수천 년전 수만 년간 축적된 지혜를 통해 창안(루이스 월퍼트는 이 부분을 생물학적 진화라는 관점에서 설명하고 있다)되었으나 끊임없이 말을 바꾸며 체계화된 거짓 환상이 끼치는 불필요한 사회적 해악들을 무시해서는 안된다는 도킨스의 주장은 서로 대립되는 것인가?

3. 루이스 월퍼트와 그의 아들의 모습은 일견 황량한 들판을 방황하는 우울한 소크라테스와 소박한 우리에 갇혀 배부르고 행복하게 사는 돼지의 모습으로 비유할 수도 있다. 과연 이런 비유는 올바른 것인가? 또 최소한 선택의 기회(예를 들자면 종교와 무신론 사이의 선택)라도 주어져야 한다는 주장은 도킨스의 주장과 일맥상통하는가?

'文化' 카테고리의 다른 글

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(III) (2) | 2008.01.01 |

|---|---|

| 짝짓기 본능과 옴므/ 팜므 파탈 (0) | 2007.12.31 |

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(I) (0) | 2007.12.28 |

| YTN 뉴스 앵커의 고정관념을 깨는 모습? (1) | 2007.12.23 |

| '만들어진 신(The God Delusion)'에서 흥미로운 대목들 (6) | 2007.12.23 |

'사람들은 진실을 직시할 수 있는가?'

리처드 도킨스의 저작들을 읽으면서 끊임없이 머릿속을 맴돌던 의문이다. 그의 최신작 '만들어진 신' 323페이지에는 2005년 5월 그에게 배달된 한 영국 의사의 편지가 실려 있다.

'왜 우리 모두는 자살하지 않는 것일까? 사실 당신의 세계관은 학생들은 물론 다른 많은 사람들에게 우리 모두가 무에서 맹목적 우연을 통해 진화했고 다시 무로 돌아간다고 말함으로써 그런 효과를 미치고 있습니다. 설령 종교가 참이 아니라고 해도. 우리가 살면서 마음의 평화를 얻을 수 있다면, 플라톤의 말마따나 고귀한 신화를 믿는 편이 더, 훨씬 더 낫습니다. 하지만 당신의 세계관은 불안, 마약 중독, 폭력, 허무주의, 쾌락주의, 프랑켄슈타인 과학, 지상의 지옥, 제3차 세계 대전으로 이어집니다.....나는 당신이 대인 관계에서 얼마나 행복한지 궁금합니다. 이혼했나요? 홀아비인가요? 게이인가요? 당신 같은 사람들은 결코 행복하지 못합니다. 아니, 행복도, 그 무엇도 아무 의미가 없다고 증명하기 위해 기를 쓰는 것이 아니라면요.'

리처드 도킨스는 이 편지에 담긴 감정이 많은 사람들에게 전형적인 것이라는 점을 인정하면서 다윈주의를 통해, 또는 과학을 통해 자신이 설파하는 내용은 결코 허무주의적 염세주의나 부정성이 아니며 또 위의 편지에서처럼 그 직접적인 결과로 모든 악이 뒤따르는 것도 당연히 아니라고 주장한다.

그는 자신의 또 다른 저서 '풀리는 무지개(Unweaving the Rainbow)'의 서문에서도 비슷한 내용의 항의를 소개하고 있는데 다음과 같다.

'나의 첫 책(이기적 유전자, The Selfish Gene)을 출간했던 외국의 한 발행인은 그 책에 담긴 차갑고 황량한 메시지에 사로잡힌 탓에 책을 다 읽고 나서도 3일간 잠을 제대로 이루지 못했다고 고백했다. 어떤 이들은 (인간이란 단지 일련의 분자들이 복제될 수 있도록 돕기 위해 존재한다는 잔인하고도 냉혹한 한 줄의 문장으로 인생의 의미를 요약할 수 있다는 사실을) 어떻게 참고 견디며 매일 아침마다 일어날 수 있는지 묻곤 한다. 영국에서 멀리 떨어진 어느 나라의 어떤 선생님은 나무라는 듯한 어조의 편지를 내게 보내와 자신의 학생 하나가 '이기적 유전자'를 읽은 후 눈물을 흘리며 그 책 때문에 자기 인생이 공허하고 무의미하게 느껴졌다고 말하기에 똑같은 허무주의적 염세주의가 다른 학생들에게 전염되지 않도록 친구들에게는 절대 보여주지 말도록 충고를 해야만 했다고 밝혔다.'

이에 대해 그는 감상주의적 세계관에서 벗어나 인생의 의미에 대한 달콤한 거짓이나 환상을 깨뜨리는 일이 인생 자체를 부정하는 것과 혼동되어서는 안된다면서 우주의 궁극적인 운명에 있어서는 아마도 어떤 특정한 목적이나 의미가 없을테지만 그게 바로 인생 또한 무의미함을 의미하는 것은 아니라고 한다. 즉, 인간은 누구나 개인적인 소망과 욕구를 갖기 마련이고 건전한 정신의 소유자라면 우주의 탄생 목적과 의미를 알 수 없다고 해서 인생을 부정적인 허무주의로 허비할 필요는 없다는 뜻이다. 또 과학이 인생의 온기와 시적인 감수성을 앗아가 버렸다는 비난에 대해서 도킨스는 과학을 통해 우주에 대한 감탄과 경이로움을 느끼는 것으로도 충분히 그런 불씨를 지필 수 있다면서 故 칼 세이건(Carl Sagan)을 좋은 사례로 들고 있다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 짝짓기 본능과 옴므/ 팜므 파탈 (0) | 2007.12.31 |

|---|---|

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(II) (0) | 2007.12.30 |

| YTN 뉴스 앵커의 고정관념을 깨는 모습? (1) | 2007.12.23 |

| '만들어진 신(The God Delusion)'에서 흥미로운 대목들 (6) | 2007.12.23 |

| 초보 블로거의 메타 블로그 사이트 비교 (2) | 2007.12.21 |

차라리 드레스 셔츠 차림(비록 지금 계절에 어울리진 않지만)이었다면 뭔가 의도된 연출이라고 생각을 하겠지만 옷차림보다는 전혀 메이크업이 안된 상태로 뉴스를 진행한다는 사실이 매우 의아하게 느껴졌다. 사실 노타이에 터틀넥 스웨터를 입은 뉴스 앵커도 생전 처음 봤다! 어쨌든 메이크업을 했는데도 그런 얼굴이라는 것은 설마 아니겠지? 정확한 발음과 진행만 이뤄진다면 외양쯤 아무래도 상관은 없다고 생각하지만 그래도 뭔가 역시 이상한데? 사진도 함께 올리고 싶었지만 아쉽게도 사진을 구할 능력이 없기 때문에 이렇게 그냥 말로만 몇 줄 적고 만다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(II) (0) | 2007.12.30 |

|---|---|

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(I) (0) | 2007.12.28 |

| '만들어진 신(The God Delusion)'에서 흥미로운 대목들 (6) | 2007.12.23 |

| 초보 블로거의 메타 블로그 사이트 비교 (2) | 2007.12.21 |

| The Call of the Wild (by Jack London) (0) | 2007.12.20 |

#1 찻주전자 불가지론(Teapot Agnosticism)

이 책의 저자인 리처드 도킨스는 신의 존재 문제가 원칙적으로 대답할 수 없는 것이라는 불가지론의 입장을 뒷받침하고 신의 존재에 대한 논란에서 거증책임은 신의 존재를 주장하는 쪽에 있다는 설명에 대한 이해를 돕기 위해 다음과 같은 버트런드 러셀의 찻주전자 우화를 예로 든다.

'많은 사람들은 이미 수용된 독단적 견해는 독단론자들이 아닌 회의론자들이 반증해야 하는 것처럼 말한다. 물론 그것은 잘못이다. 내가 지구와 화성 사이에 타원형 궤도를 따라 태양을 도는 중국 찻주전자가 하나 있다고 주장하면서 그 찻주전자가 우리의 가장 강력한 망원경으로도 보이지 않을 만큼 아주 작다는 단서를 신중하게 덧붙인다면, 아무도 내 주장을 반증할 수 없을 것이다. 그러나 내 주장이 반증될 수 없다고 해서 그것을 의심하는 것은 인간 이성에 대한 용납하기 어려운 억측이라고까지 내가 말한다면 그것 헛소리로 여겨져야 옳다. 하지만 그런 찻주전자가 존재한다고 옛 서적에 명확히 나와 있고, 일요일마다 그를 신성한 진리라고 가르치며, 학교에서도 그를 아이들의 정신에 주입시킨다면, 그 존재를 선뜻 믿지 못하는 것은 괴짜라는 표시가 될 것이고, 이를 의심하는 자는 계몽시대의 정신과의사나 그 이전의 종교 재판관의 이목을 끌게 될 것이다.(p.83)'

이어서 그는 "우리는 그런 말로 시간을 낭비하지 않을 것이다. 내가 아는 한 찻주전자를 숭배하는 사람은 아무도 없기 때문이다"라고 덧붙이지만 실제로는 말레이시아에 집채만한 찻주전자를 만들어 신성시하는 종파가 있음이 확인됐다며 자신이 너무 성급했다고 고백한다.

#2 화물 숭배 의식(Cargo Cult)

종교가 환경에 따라 어떻게 시작되며 또 어떤 방식과 어떤 속도로 '진화(적응)'해 나가는지에 대한 사례로서 리처드 도킨스가 인용하고 있는 흥미로운 문화현상이다. 먼저 그는 어떻게 해서 태평양 한가운데 위치한 여러 섬들에서 화물 숭배 의식이 생겨나게 되었는지에 대해 다음과 같이 간단히 설명한다.

'19세기에 시작된 숭배 의식부터 제2차 세계 대전 이후에 출현한 더 유명한 의식(바누아투 탄나섬의 'John Frum' 숭배를 지칭)에 이르기까지 모든 화물 숭배 의식들은 똑같은 패턴을 보인다. 모든 사례에서 섬 주민들은 관리, 병사, 선교사를 비롯하여 자신들의 섬으로 이주한 백인들의 불가사의한 물건들을 보고 깜짝 놀란 듯하다. 섬 주민들은 경이로운 물건들을 쓰는 백인들이 결코 그것을 만들지 않는다는 점에 주목했다. 수리가 필요하면 백인들은 물건을 멀리 보냈고, 배나 나중에는 비행기의 '화물'로 새 물건들이 계속 도착했다. 백인들은 물건을 만들거나 수선하는 모습을 한 번도 보인 적이 없고, 유용성이 있어 보이는 행동도 전혀 하지 않았다. 따라서 화물은 초자연적인 기원을 지닌 것이 분명했다. 그 점을 확인해주려는 듯, 백인들은 종교 의식이라고밖에 할 수 없는 특정한 행동들을 했다.(p.309)'

이어 화물 숭배 의식에 관한 그의 주요 참고 문헌인 데이비드 아텐버로(David Attenborough)의 '낙원탐구(Quest in Paradise)'에서 한 단락을 인용한다.

바누아투의 존 프럼의 날 행진

바누아투의 탄나섬에서는 아직까지도 'John Frum'이라는 구세주가 풍족한 화물을 가지고 재림할 것이라는 믿음에 따라 매년 2월 15일 종교 의식을 거행한다고 한다.

#3 지적 사기(Intellectual Imposture)

우리나라에 소개된 리처드 도킨스의 저작들 중에서는 '만들어진 신'에서만 등장하는, 책의 주제와 그다지 큰 관련이 없는 문장인데 이 문장에서 리처드 도킨스는 앨런 소칼(Alan Sokal, 뉴욕대학 물리학과 교수이자 The Sokal's Hoax의 장본인)과 매우 흡사한 관점을 가지고 있다는 사실을 알 수 있다.

'...(후기 구조주의 운동에 관한 문헌들 중에서 몹시 필요한 틈새를 채우는) 책이라고 적혀 있다. 이 말에 들어맞는 명백히 불필요해 보이는 책이 미셸 푸코(Michel Foucault), 롤랑 바르트(Roland Barthes), 줄리아 크리스테바(Julia Kristeva) 같은, 고급 사기를 치는 프랑스 문예 운동의 거장들의 책이라니, 딱 어울리는 듯하다.(p.530)'

이 말은 역사적으로 종교가 설명, 훈계, 위로, 영감의 네 가지 순기능을 통해 인류의 '(신이 만든) 몹시 필요한 틈새'를 채워왔다는 주장에 대해 종교가 없어지더라도 예술, 과학, 인본주의 등 충분히 그 틈새는 메워질 수 있다는 요지의 주장을 하기 위해 '몹시 필요한 틈새를 채운다(fills a great niche)'라는 영어의 관용적인 표현에 대해 언급을 하다가 나온 이야기이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 사람들은 진실을 견딜 수 있는가?(I) (0) | 2007.12.28 |

|---|---|

| YTN 뉴스 앵커의 고정관념을 깨는 모습? (1) | 2007.12.23 |

| 초보 블로거의 메타 블로그 사이트 비교 (2) | 2007.12.21 |

| The Call of the Wild (by Jack London) (0) | 2007.12.20 |

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

네이버에서 티스토리로 블로그를 옮긴 이후 처음으로 다음블로거뉴스, 올블로그, 이올린 이 세 가지의 메타 블로그 사이트들을 이용해 보는 중이다. 이 세 가지 메타 블로그 사이트들에 대해 사용자 편의성을 놓고 짧은 개인적 경험을 바탕으로 간단히 순위를 매겨보자면 아무래도 이올린 > 다음블로거뉴스 > 올블로그 순서인 것 같다.

가장 편리하다고 느낀 이올린(http://www.eolin.com)은 먼저 카테고리별, 테마별 분류와 태그별, 지역별 분류를 동시에 제공하는 데다가 내포스트, 내추천글, 이웃 최신글 등 블로그 이용시 실질적으로 가장 많이 사용하게 되는 메뉴를 원클릭으로 제공하고 있다는 점도 눈에 띈다.

다음블로거뉴스(http://bloggernews.media.daum.net)는 역시 대형 포탈답게 다양한 카테고리 내에서 추천순, 조회순, 시간순으로 포스트를 나열해 볼 수 있게끔 해놓고 동시에 카테고리 헤드라인에서는 추천수에 따른 Best 포스트들을 배치해 놓아 일목요연한 느낌이다. 다만 카테고리 내에 제목 검색 이나 태그 검색 등의 기능까지 있었으면 더 좋았을 것이다. 그리고 추천수에 대한 논란이 끊이지 않는 점 또한 아쉽다. 10표의 추천수를 행사한다는 황금펜(?)인지 아니면 다음의 직원인지는 몰라도 포스트의 질과 내용을 떠나 가령 주요 일간지 기자의 포스트이거나 유명 병원 의사의 포스트가 올라오면 마치 그들의 배경만으로도 추천받아 마땅하다는 듯이 기계적으로 추천하거나 소문처럼 인맥에 따라 추천을 해주는 듯한 인상을 짙게 풍길 때가 가끔 있다.

마지막으로 올블로그(http://www.allblog.net)는 아직까지도 잘 이해할 수가 없다! 솔직히 이것은 내가 아직 올블로그에 대해서는 너무 무지해서 그렇다고 생각하지만 첫 번째 왜 처음 화면에 메인, 영화채널, 정치채널 이 세 가지만 있는지 그 이유를 알 수가 없다. 다른 채널은 아예 없든지 아니면 다른 채널을 보기 위해서는 뭔가를 직접 설정해야 하는 것인가? 두 번째 이올린과 비교하여 마이올블로그에서 자기 글에 대한 추천수가 보이지 않는 것도 불만이다. 내가 쓴 글 중 어떤 글이 가장 많이 추천 받았는가 궁금하더라도 올블로그의 추천수만큼은 알 수가 없는 것이다. 세 번째 다른 메타 블로그 사이트와 차별되는 요소로 키워드라는 게 있는데 그저 번거롭게만 느껴지고 왜, 무엇을 위해 있는 기능인지 설명을 읽어 보아도 역시 알 수가 없다. 그래서 솔직히 올블로그는 그저 포스트 발행만을 위해 형식적으로 이용하는 것에 불과한 셈이다.

그리고 일년을 마무리 짓는 연말이 되면 블로고스피어에서도 투표로 분야별 파워블로거들 순위를 뽑아 보여주거나 아예 상징적 등급을 매겨 양질의 포스트를 쏟아낸 블로거들을 구별해주는 등의 모습도 있어야 하지 않나 생각한다. 만약 그렇게 된다면 불성실한 블로거들에게는 하나의 모범이자 자극제가 될 수 있을 것이고 명예를 얻은 블로거들은 보람과 격려를 동시에 느낄 수 있을 것이기 때문이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| YTN 뉴스 앵커의 고정관념을 깨는 모습? (1) | 2007.12.23 |

|---|---|

| '만들어진 신(The God Delusion)'에서 흥미로운 대목들 (6) | 2007.12.23 |

| The Call of the Wild (by Jack London) (0) | 2007.12.20 |

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

| 감정이입(Empathy; Einfühlung)과 공감(Sympathy; Sympathie) (1) | 2007.12.19 |

어렸을 때 개한테 물려서 두툼한 살점을 뜯긴 적이 있다. 나보다 서른 살 넘게 나이가 더 많은 육촌 형님 집의 개였는데 평소 친하게 지내던 것만 믿고 새끼를 낳은 지 한 시간도 채 안 된 상황에서 겁없이 새끼들을 만지려고 하다가 물린 것이다. 그 때가 아마 일곱 살 때쯤이었을 것이다.

하루는 어떤 광고업자 사무실에 볼 일이 있어 들렀는데 사무실 구석에서 안주인인 듯한 여자와 놀고 있던 시츄 한 마리가 나를 보자마자 꼬리를 살랑거리며 쪼르르 달려왔다. 그리고는 내 발치에 배를 내놓고 벌렁 드러눕더니 내 바지자락에 시원한 물줄기를 뿜어댔다. 얼른 피하기는 했지만 주인이 기겁을 하며 달려와 내게 사과를 하긴 하는데 자기 개가 왜 그러는지 영문을 모르겠다는 표정이었다.

개들이 배를 드러내 놓고 눕는 행위는 그야말로 비굴한 복종의 표시인데 만약 자신이 키우는 개가 처음 보는 손님에게 이런 짓을 했다면 그것은 주인이 개를 잘못 키웠다는 뜻이 된다. 주인을 멀쩡히 놔두고도 복종할 대상이 없다고 느낄 만큼 정신적으로 건강하지 못한 개라면 차라리 주인에게 두들겨 맞으면서 키워졌어도 낯선 사람을 보고 으르렁댈 줄 아는 개만도 훨씬 못하다는 것을 왜 모르는 것일까. 실내에다 개를 가둬놓은 채 야외 산책조차도 거의 시키지 않는 한심한 개주인들 덕분에 이런 일을 자주 겪어본 나로서는 당할 때마다 불쌍한 개가 무슨 잘못이 있겠냐는 생각에 빙긋 웃고 말지만 개들에게 개로서의 긍지와 자존심을 잃게 하고 결국 살아있는 박제나 인형으로 만들어 버린 개주인들께서 자신들의 우행을 깨닫지 못하는 것은 안타까운 일이다.

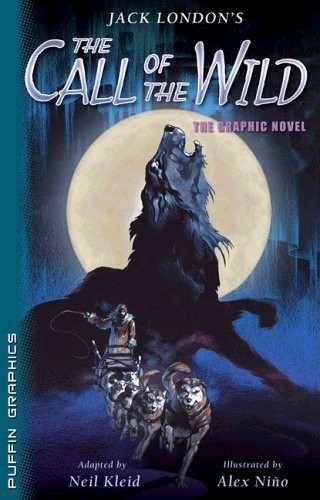

개를 키우거나 동물과의 교감을 중요시한다면 한 번쯤은 Jack London의 '야성이 부르는 소리(The Call of the Wild)'라는 책을 읽어 보는 것이 어떨까? 티컵 강아지처럼 인간의 오만한 욕심과 허영을 위해 인위적으로 조작된 품종에는 열광하면서도 보신탕이 창피하다는 둥 문화일방주의적 편협한 주장을 앵무새처럼 따라서 되뇌이곤 하는 개주인들이라면 더욱더 읽어 볼 노릇이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| '만들어진 신(The God Delusion)'에서 흥미로운 대목들 (6) | 2007.12.23 |

|---|---|

| 초보 블로거의 메타 블로그 사이트 비교 (2) | 2007.12.21 |

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

| 감정이입(Empathy; Einfühlung)과 공감(Sympathy; Sympathie) (1) | 2007.12.19 |

| 우리 사회가 더 진전된 단계로 나아가기 위해서는... (0) | 2007.12.15 |

어느날 나는 어떤 사람이 내가 사용하는 남의 차를 나 대신 운전하면서 내 경고를 무시하는 바람에 내 차를 긁었는데 그 책임을 옴팡 뒤집어 써야하는 상황에 처했다.

자, 분노조절 프로그램 들어갑니다.

자동차 운전자가 운전이나 차와 관련해서 필요 이상으로 욕설을 내뱉거나 화를 내곤하는 이유는 보통 자동차와 자기 자신을 동일시하는 경향이 있기 때문이라고 합니다. 특히 이런 경향은 운전 중에 훨씬 쉽게 드러나는데 자기 소유 자동차에 대한 강한 애정이나 집착은 생명을 담보로 하는 운전행위를 매개로 하여 소위 말하는 물아일체의 경지에 빠져들게 하고 결국 이는 자신이 운전하는 차에 대한 위협을 자신에 대한 직접적인 위협으로 간주하는 등 공격메카니즘이나 방어메카니즘과 같은 심리적 기제들을 평소보다 더욱 강하게 발동시키게 되는 것입니다. 그러나 자신의 소유물과 자기 자신을 동일시하는 것은 분별력있는 행동이 아닙니다.

자, 이런 설명이 당신의 분노조절에 도움이 됐습니까?

실용주의자인 당신은 화를 내봤자 아무 것도 얻을 수 없다는 사실을 명확히 인식하고 있었기에 잘 참고 견뎠습니다. 난처한 상황에서 감정의 과잉을 조절하지 못하게 되면 그 상황을 더욱 악화시킬 뿐입니다. 그런 점에서 눈앞의 사소함에 급급하지 않고 더 멀리 내다본 당신의 행동은 아주 탁월한 선택이자 대단히 현명한 판단에 기초한 것입니다.

자, 이런 칭찬이 당신의 분노조절에 도움이 됐습니까?

당장은 경제적 손해를 보게 됐지만 이번 사건은 장래에 발생할지도 모를 더 큰 사고를 미리 예방하게 해주는 보약과 같은 경험이 될 수도 있습니다. 앞으로 당신은 이 경험을 바탕으로 운전이 미숙한 사람에게 키를 건낼 때는 최소한 한 번 더 심사숙고하게 될 것이고 또 그의 운전을 지켜볼 때는 더 세심한 주의를 기울일 것입니다. 어쩌면 아예 키를 건내주지 않는 게 더 낫다는 판단을 내릴 수도 있겠지요. 본래 운전이란 자신과 타인의 목숨을 좌우할 수도 있는 매우 위험한 행위입니다. 작은 댓가를 치루고 좋은 경험을 했다는 사실을 상기하면 꼭 손해라고 볼 수만도 없습니다.

자, 이런 위안이 당신의 분노조절에 도움이 됐습니까?

'文化' 카테고리의 다른 글

| 초보 블로거의 메타 블로그 사이트 비교 (2) | 2007.12.21 |

|---|---|

| The Call of the Wild (by Jack London) (0) | 2007.12.20 |

| 감정이입(Empathy; Einfühlung)과 공감(Sympathy; Sympathie) (1) | 2007.12.19 |

| 우리 사회가 더 진전된 단계로 나아가기 위해서는... (0) | 2007.12.15 |

| 헤르키니아 삼림(Hercynian Forest) (0) | 2007.12.10 |

감정이입(感情移入; Einfühlung; Empathy)이라는 단어는 19세기 독일의 철학자 로베르트 피셔(Robert Vischer)가 자신의 박사논문(On the Optical Sense of Form: A Contribution to Aesthetics, 1873)에서 처음 사용한 신조어였다. 원래 로베르트 피셔는 이 단어를 인간 이외의 대상에 인간의 감정을 투사한다는 의미로 사용하였으나 테오도르 립스(Theodor Lipps)가 이 감정이입을 우리가 타인의 자아를 알아차리는 방법을 설명하려는 하나의 시도로 또한 미적 감상의 본질을 설명하는 수단으로 사용함으로써 19세기 후반 심리학과 미학에서 동시에 주목받는 단어가 되었다. 립스는 이 감정이입을 공감(Sympathie; Sympathy)이라는 단어와 뚜렷이 구별하지 않고 사용하였으나 영어로 이 단어(Einfühlung)를 처음 번역한 Edward Titchener는 독일어의 Sympathie와 동일한 단어인 Sympathy를 그대로 사용하기에는 의미가 다르다고 생각하여 역시 Empathy라는 신조어를 만들어 옮기게 되고 이 Empathy라는 단어는 심리학 분야에서 처음 사용된 이후 차츰 널리 영미 일반에 받아들여져 지금에 이르게 된다.

아래 이상섭의 문학비평용어사전에서는 공감을 주로 인간끼리 무엇을 함께 느끼는 것으로, 감정이입을 그 이입의 대상의 안으로 들어가서 느끼는 것으로 구분하여 공감을 이자적(二自的) 상태로 설명하는 반면 감정이입은 일자적(一自的) 상태로 설명하고 있다.

참고로 심리학에서는 공감(Sympathy)을 괴롭거나 슬픈 감정에 주안점을 두고 대상의 감정에 주로 호응하려는 시도로, 감정이입(Empathy)은 즐겁거나 기쁜 감정이라도 상관없이 감정을 공유하며 대상의 감정을 주로 이해하고자 하는 시도로 구분지어 설명하는 의견도 있다.

참고 위키피디아, 구글검색, The Meaning of Art(by Herbert Read) #18 Empathy

검색어 Hermann Lotze, Robert Vischer, Empathy and Sympathy, Theodor Lipps

대상과 인간에 대하여 가지는 자신의 감정을 저도 모르게 다시 그 대상과 인간에게 옮겨 넣고 마치 자신과 같은 감정을 가지고 있는 듯이 느끼는 것을 감정이입이라 한다. 예를 들어, 흐르는 시냇물은 늘 소리를 내며 흘러가지만, 감정을 느끼는 주체자가 슬플 때는 냇물 소리가 슬프게 느껴져 처량한 소리를 낸다고 하고, 주체자가 기쁠 때는 명랑한 소리를 내며 흘러간다고 느끼는 것을 말한다.

예를 들면, 한 독자가 소설의 주인공과 자기를 동일시(同一視)하여 그 주인공이 웃었다는 대목에 이르러서는 자기도 같은 마음에서 따라 웃었다는 것, 또는 무섭게 찡그린 배우의 얼굴을 보면서 관객이 자기도 모르게 얼굴을 찡그리는 것 등은 다 감정이입의 결과이다.

독일의 헤르만 로체(Hermann Lotze)가 1858년에 처음 예술과 관련지어서 아인필룽(Einfühlung, 감정을 넣어줌)이란 말을 썼고, 후에 테오도르 립스(Theodor Lipps)가 예술의 이론으로 정립시켰다. 그들에 의하면 수사학에서 의인법(擬人法), 비유(比喩) 등은 모두 감정이입의 결과라는 것이다. ("내 마음은 촛불이오."에서 시인은 자기의 정서를 촛불에 옮겨 넣고 있다.)

공감(共感, sympathy)은 주로 인간끼리(또는 인격이 부여된 상상적인 행위자에게) 동류(同類)의식을 가지는 것을 뜻한다. 즉 <햄릿>을 보면서 내가 감정적으로 햄릿이 되는 것이 아니라, 그의 고민을 동정하고 불쌍히 여기는 제3자의 감정이 공감인 것이다. 감정이입이 결합시키는 것이라면 공감은 나란히 서게 하는 것이다.

공감의 능력이 없으면 작품을 읽을 수 없다. 작중 인물들은 대개 공감 또는 반감(反感)을 사도록 되어 있으며, 그들에게 얼마나 옳게 공감하고, 또 얼마나 바르게 반감을 가지는가가 독자의 질을 결정하는 척도가 될 수 있다. 이로써 미루어보면 공감은 다분히 지적이고 사상적인 것인 반면, 감정이입은 육체적이고 본능적이다.

작품의 전달을 위해 위의 두 가지는 다 필요한데, 감정이입에 역점을 두는 작가는 암시성이 강한 말을 골라 구체적이고 세밀한 묘사에 치중할 것이고, 공감에 역점을 두는 작가는 인간 본연의 성격을 부각시키려 할 것이다.

- 이상섭 '문학비평용어사전'(민음사, 1976) 중에서

'文化' 카테고리의 다른 글

| The Call of the Wild (by Jack London) (0) | 2007.12.20 |

|---|---|

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

| 우리 사회가 더 진전된 단계로 나아가기 위해서는... (0) | 2007.12.15 |

| 헤르키니아 삼림(Hercynian Forest) (0) | 2007.12.10 |

| 한니발 라이징 (0) | 2007.11.29 |

'文化' 카테고리의 다른 글

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

|---|---|

| 감정이입(Empathy; Einfühlung)과 공감(Sympathy; Sympathie) (1) | 2007.12.19 |

| 헤르키니아 삼림(Hercynian Forest) (0) | 2007.12.10 |

| 한니발 라이징 (0) | 2007.11.29 |

| 블로그 스킨에 쓰인 이미지 (3) | 2007.11.25 |

게르마니아에는 거리를 측정하는 단위가 없기 때문에 숲의 크기를 정확하게 설명하기가 불가능하다. 이 숲은 헬베티족(현재의 스위스 지역에 살던 부족), 네메테스족, 라우라키족의 땅에서 시작되고, 다뉴브 강과 함께 똑바로 펼쳐지면서 다키족(현재의 루마니아 지역에 살던 부족)과 아나르테스족의 영토에 이른다. 여기에서 숲은 강과 멀어지고 왼쪽으로 펼쳐지는데, 크기가 워낙 방대해서 많은 부족들의 경계를 품고 있다. 이 지역에 사는 어느 누구도 숲의 끝에 도달했다거나(60일이 걸린다고 한다) 숲이 어디에서 시작하는지를 들었다고 말하는 사람이 없다.

- 카이사르(Caesar)의 '갈리아 전기(Commentarii De Bello Gallico)' 중에서

유럽은 그 역사의 여명기에 광대한 원시림에 덮여 있었고, 군데군데 산재하는 개척지는 기껏해야 초록색 바다 위의 조그만 섬처럼 보이는 데에 불과했을 것이다. 기원전 1세기 무렵까지는 헤르키니아 삼림이 라인 강에서 동유럽에 걸쳐 끝없이 펼쳐져 있었다. 율리우스 카이사르가 만난 어떤 게르만인은 그 삼림을 두 달 동안이나 여행했으나 삼림 저편까지 가지 못했노라고 말했다. 그 후 4세기가 지난 뒤 로마의 율리아누스(Julianus) 황제가 그곳을 방문했을 때, 어둡고 고요하며 고독에 휩싸인 광대한 삼림 풍경에 그의 예민한 감수성은 깊은 감명을 받았다. 그는 로마제국 안에 저 삼림과 비교할 만한 것은 아무것도 없다고 말할 정도였다.

- 제임스 프레이저(James G. Frazer)의 '황금가지(The Golden Bough)' 중에서

'文化' 카테고리의 다른 글

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

|---|---|

| 감정이입(Empathy; Einfühlung)과 공감(Sympathy; Sympathie) (1) | 2007.12.19 |

| 우리 사회가 더 진전된 단계로 나아가기 위해서는... (0) | 2007.12.15 |

| 한니발 라이징 (0) | 2007.11.29 |

| 블로그 스킨에 쓰인 이미지 (3) | 2007.11.25 |

여기저기 채널을 돌리다가 한니발이 일본도로 마을의 도살업자(butcher)의 목을 자르는 장면부터 보게 됐다. 처음에는 무슨 영환지 모르고 보다가 한니발 렉터라는 이름을 듣고 나서야 '아, 양들의 침묵에서 나온 그 한니발 렉터구나' 하는 생각이 들었다. 한니발이라는 인물이 어떻게 생겨났는지 과거의 뿌리를 찾아 되짚어낸 이 영화는 처음부터 보지 않았다는 핑계로 한참 동안 잠자코 스토리 진행을 따라가기만 하였더니 어느덧 이런 한 문장으로 압축되고 있었다.

'한니발은 전쟁의 광기가 만들어낸 괴물이다.'

전쟁을 통해 인간의 흉포함과 추악함이 가장 극명하게 드러날 수 있고 또 그 충격 또한 만만치 않다는 사실을 익히 알고 있기에 어느 정도 공감할 수는 있는 문장이다. 그렇지만 전쟁 중에 일어난 모든 악행의 근원을 '전쟁' 그 자체라고 주장하는 것은 옳지 않다. 이 영화에서 엿보이는 오류 중의 하나다.

전쟁이든 어떤 특정한 개인의 경험이든 강렬한 트라우마를 남길 정도의 정신적 충격만으로 치밀한 계획에 따른 연속 살인을 벌인다는 것은 상상하기 힘들다. 실제로 매우 심한 정신적 충격을 입었다고 한다면 그 충격만으로도 통제불능의 상태에 빠질 수 있기 때문에 자해라든가 우발적 범행은 얼마든지 일어날 수 있다. 그러나 한니발 렉터처럼 잘 맞게 짜여진 퍼즐을 그려내기 위해서는 필연적으로 인간적 고뇌와 그에 따른 결단 또는 절망이나 포기가 필요함에도 이 영화는 마치 모든 등장인물이 피해자이고 전쟁이 가해자인 것처럼, 전쟁 탓에 모두 미쳐서 어쩔 수 없었다 라는 식으로 그려지고 있다. 분명한 사실은 전쟁도 결국 인간의 손에 의해 일어나고 얼마든지 적응해나갈 수 있는 대상이라는 점이다. 즉, 전쟁에서 살아남은 자들은 모두 전쟁에 적응한 자들인 것이다.

'文化' 카테고리의 다른 글

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

|---|---|

| 감정이입(Empathy; Einfühlung)과 공감(Sympathy; Sympathie) (1) | 2007.12.19 |

| 우리 사회가 더 진전된 단계로 나아가기 위해서는... (0) | 2007.12.15 |

| 헤르키니아 삼림(Hercynian Forest) (0) | 2007.12.10 |

| 블로그 스킨에 쓰인 이미지 (3) | 2007.11.25 |

새로 스킨을 만든다는 게 번거롭게 느껴져 네이버 블로그에서 사용하던 스킨을 그대로 사용했다. 스킨의 이미지는 IrfanView를 이용하여 왼쪽 상단부터 오른쪽 하단까지 차례대로 아래 32개의 작품을 이어붙였다.

1. Wheatfields under a Clouded Sky, 1890

2. Cypress against a Starry Sky (aka Road with Cypress), 1890

3. The Starry Night, 1889

4. Starry Night over the Rhone, 1888

5. Sunflowers, 1888

6. Still Life with Sunflowers, 1889

7. Sunflowers, 1888

8. Sunflowers, 1888

9. Chestnut Tree in Bloom, 1887

10. Orchard in Bloom, 1888

11. Orchard in Blossom (aka Plum Trees), 1888

12. Autumn Landscape with Four Trees, 1885

13. Self Portrait with Pallette, 1889

14. Self Portrait with Bandaged Ear and Pipe, 1889

15. Self Portrait, 1889

16. Self Portrait with Felt Hat, 1887-1888

17. Peasant Burning Weeds, 1883

18. A Marsh, 1881

19. Cart with Red and White Ox, 1884

20. Skull with Burning Cigarette, 1885

21. Lane with Poplars, 1885

22. Bulb Fields (aka Flower Beds in Holland), 1883

23. Peasant Girl with Yellow Straw Hat, 1890

24. Two Poplars on a Hill, 1889

25. Snowy Landscape with Arles in the Background, 1888

26. The Sower (aka Sower with Setting Sun), 1888

27. Pine Trees against an Evening Sky (aka Weatherbeaten Pine Trees), 1889

28. Village Street, 1890

29. Self Portrait, 1887

30. Self Portrait, 1887

31. Self Portrait, 1887

32. Self Portrait in a Dark Felt Hat, 1886

*aka = also known as (별칭)

'文化' 카테고리의 다른 글

| 분노조절 프로그램 (0) | 2007.12.19 |

|---|---|

| 감정이입(Empathy; Einfühlung)과 공감(Sympathy; Sympathie) (1) | 2007.12.19 |

| 우리 사회가 더 진전된 단계로 나아가기 위해서는... (0) | 2007.12.15 |

| 헤르키니아 삼림(Hercynian Forest) (0) | 2007.12.10 |

| 한니발 라이징 (0) | 2007.11.29 |